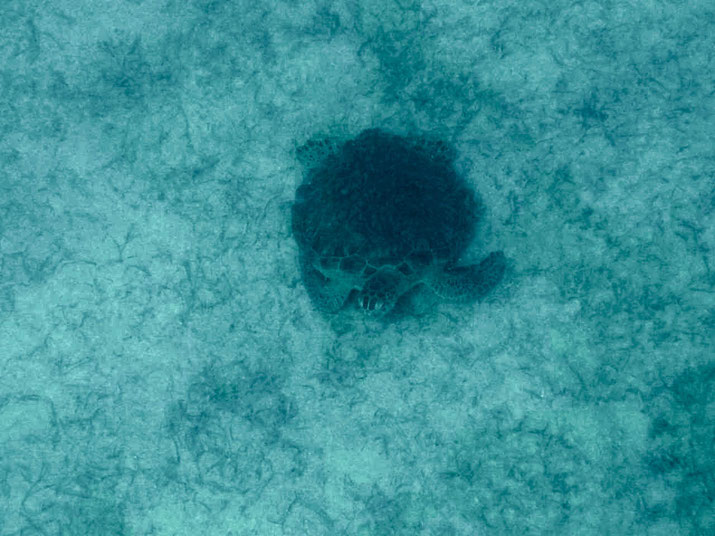

Unsere Haus-Schildkröte

An einem unsere Lieblings-Ankerplätze hatten wir über eine Woche täglich netten Besuch von einer Meeresschildkröte. Das Tier hat neben unserem Boot Seegras gefressen und wir konnten sie sehr ausführlich beobachten, nur mit uns schwimmen wollte sie dann doch nicht.

Bora Bora

Immer wieder werden wir gefragt, ob Bora Bora wirklich die schönste aller Südseeinseln ist. Unsere Antwort ein klares Jein!

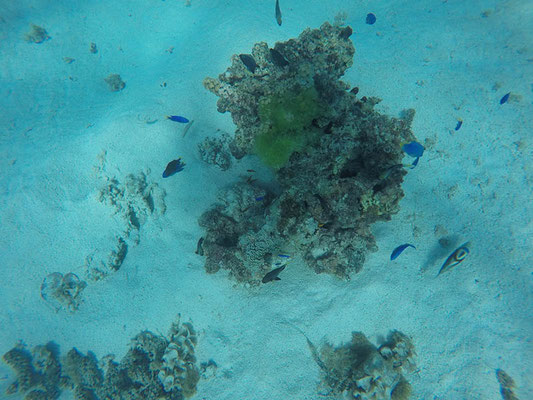

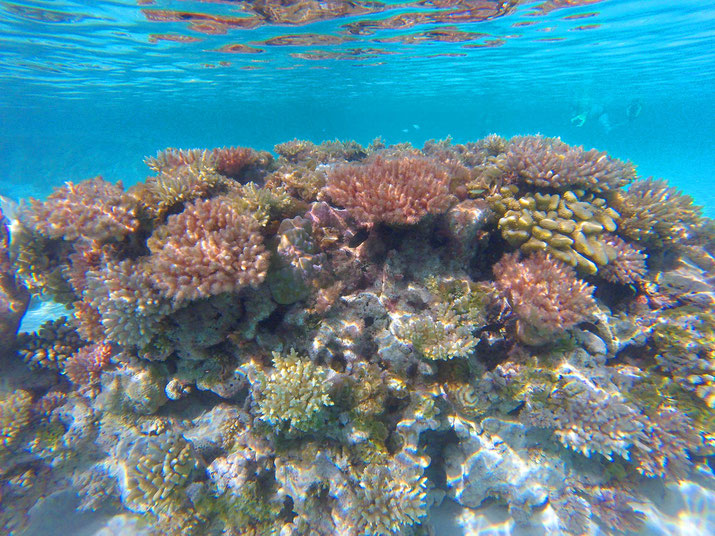

Ja, die türkise, unendlich weite Lagune hat etwas surreales an sich. Man fragt sich ob es möglich ist, dass man sich auf dem selben Planeten befindet, wie die Südosttangente. Auch die Unterwasserwelt ist spektakulär. Fischreichtum, Korallenpracht und Unterwasser-Fernsicht überzeugen. Der zerklüftete Berg der Hauptinsel gibt Bora Bora ein einzigartiges Aussehen vielleicht vergleichbar mit dem Matterhorn in den Alpen.

Aber dann ist da noch der Tourismus. Da Bora Bora ein Begriff ist, muss jede Hotelkette, die etwas auf sich hält hier eine Hotelanlage haben. Und wenn es nur dafür ist, ihre Kataloge aufzupeppeln. Es reihen sich im Osten der Lagune eine Hotelanlage an die andere. Dabei wurden die „Overwaterbungalows“ leider nicht etwa wie in Moorea in die Landschaft integriert, so dass sie nicht besonders stören. Stattdessen wurden die Außeninseln regelrecht mit strohgedeckten Hütten zugepflastert. Man bekommt den Eindruck man ist im Gemeindebau. Diese Anlagen machen den Eindruck nicht besonders gut ausgebucht zu sein, was bei einem Doppelzimmerpreis von ca. 1500.-$ pro Nacht nicht verwundert. Besonders schade ist aber, was der Tourismus bei der einheimischen Bevölkerung angerichtet hat. Die Leute scheinen die Geduld mit den Touristen verloren zu haben. Wo man hinkommt, wird man abgewimmelt und abgewiesen. Dies fällt vor allem deshalb so auf, weil auf allen anderen von uns besuchten Inseln in Französisch Polynesien das Gegenteil der Fall war.

Maupiti

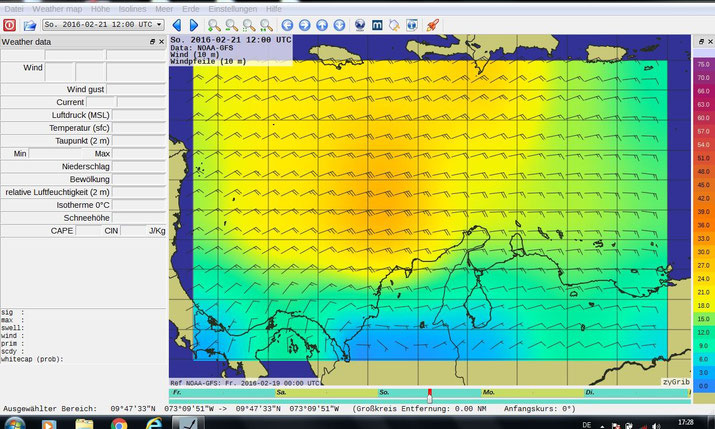

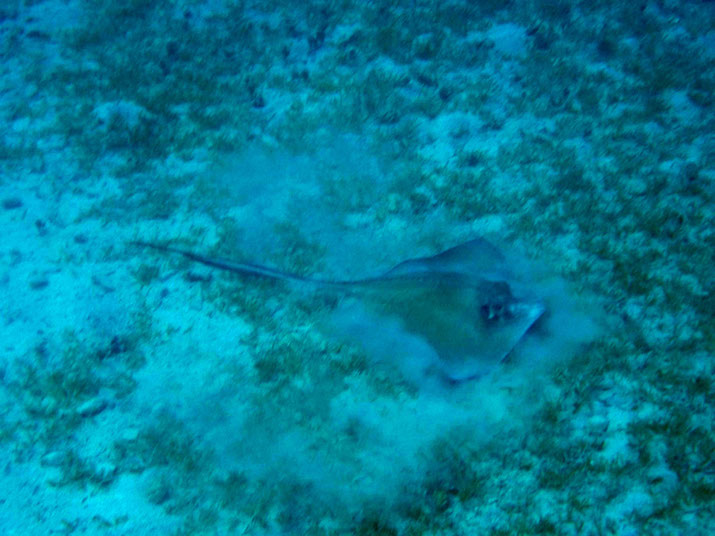

Früh am Morgen brechen wir von der Westseite Bora Boras auf um die 30 Seemeilen entfernte kleine Insel Maupiti zu erreichen. Falls die heimtückische Einfahrt nicht passierbar sein sollte, wollen wir am Abend noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder sicher in Bora Bora zurück sein. Genau nach Plan kommen wir also am Mittag zu besagter Durchfahrt. Obwohl schon seit Tagen praktisch Windstille herrscht steht noch ein zwei Meter hoher Schwell direkt auf die Passage. Vor lauter Konzentration sehen wir den vorbeiziehenden Buckelwal nur kurz aus dem Augenwinkel. Wir steuern auf eine sich brechende Wellenwand zu. Im ersten Moment ein beängstigender Anblick. Wie in der Literatur angegeben machen wir eine Kursänderung und tatsächlich tut sich ein Spalt zwischen den Brechern auf. Wir halten drauf zu und befinden uns kurze Zeit später im Sprudelbecken. Eine River-Rafting Tour per Segelboot führt in die schmale Durchfahrt. Dort setzt die Gegenströmung ein und bremst das Boot von 5 Knoten auf 1.5 Knoten ab. 3.5 Knoten Gegenströmung, das passt. Viel mehr hätte es aber nicht mehr sein dürfen. Einmal in der Lagune machen sich die bangen Momente mehr als bezahlt. Nur eine weitere Yacht ist bereits an dem riesigen Ankerplatz vor der Kirche. In einer weiten, perfekt türkisen Lagune finden wir unseren Platz gleich neben einer auftauchenden Schildkröte. Beim Spaziergang im kleinen, verschlafenen Dorf kommen wir an geschätzten 12 Kirchen vorbei. Im einzigen Restaurant des Dorfes bekommen wir köstlichen „poisson crue“ und Firi Firi (eine Art Krapfen) gibt es als Nachtisch. Am nächsten Tag nehmen wir die Wanderung auf den 380m hohen Hügel in Angriff, der höchsten Erhebung der Insel. Gegen Ende stellt es sich als ganz schöne Kletterpartie heraus und wir sind froh unsere Sneakers an zu haben statt den Flip-Flops. Der Panoramablick der uns erwartet ist atemberaubend. Alle vorstellbaren Türkistöne sind in der Lagune anzutreffen und die Ringinseln (Motus) sind von breiten perfekt weißen Sandstränden gesäumt. Die durch Korallenriffe entstandenen Untiefen sind klar in der Lagune erkennbar. Wir prägen uns den Fahrweg der sich zwischen diesen Riffen ergibt genau ein, denn am nächsten Tag fahren wir aus unseren Papier- und Elektronikseekarten hinaus ins unkartierte Gelände der Lagune. Ohne größere Umstände finden wir unseren Weg zum Motu Pae’ao wo unser nächster Ankerplatz ist. Wir gehen in den Wasserflächen zwischen den Motus schnorcheln. Wieder sehen wir neue Fischarten, Rochen und sogar einen Schwarzspitzenriffhai. Beim Frühstück beobachten wir ein paar Mantarochen die in Respektsabstand hinterm Boot ebenfalls ihr Planktonfrühstück zu sich nehmen. Sobald wir uns ins Beiboot werfen und ihnen näher kommen, tauchen sie ab und lassen sich nicht wieder blicken. Unser letzter Ankerplatz in Maupiti befindet sich gleich bei der kriminellen Einfahrt ums Eck. Dort ist die sogenannte „Manta-Cleaning Station“. Die Manta Rochen halten sich dort minutenlang bewegungslos über einzelnen Korallenriffen auf, wo die kleinen Rifffische ihnen den Bauch frei von Bewuchs knabbern. Wir beobachten bis zu sechs der riesigen anmutigen Tiere gleichzeitig. Nach dieser spektakulären Begegnung geht es bei leichtem Wind und ohne Probleme bei der Einfahrt wieder zurück nach Bora Bora.

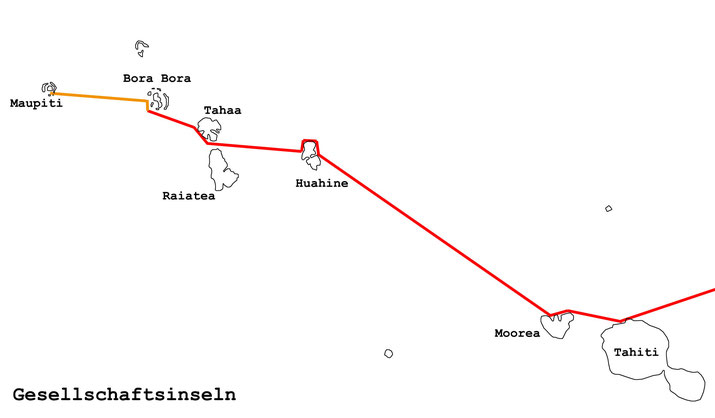

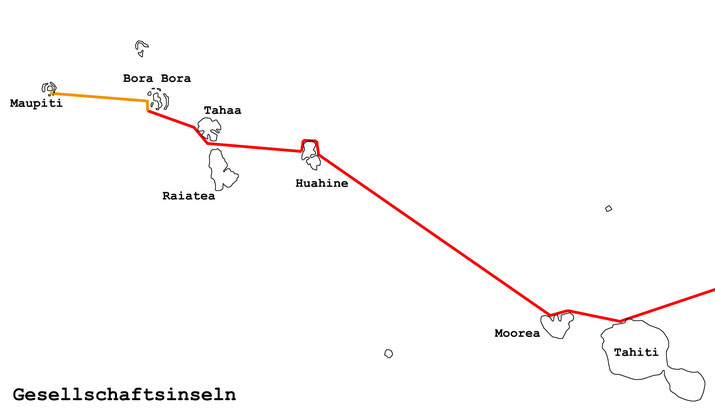

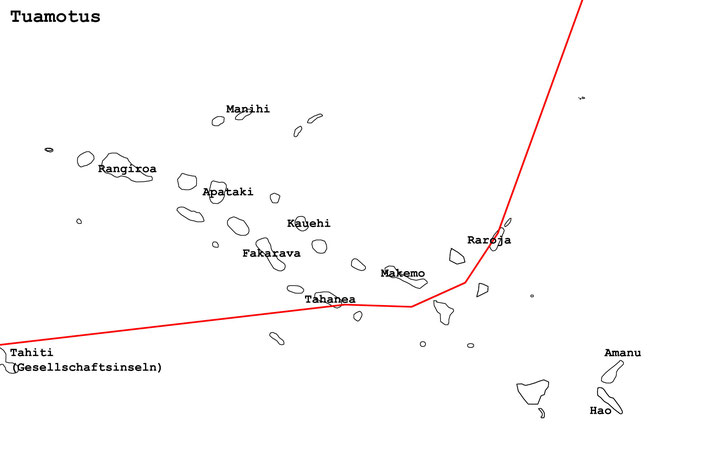

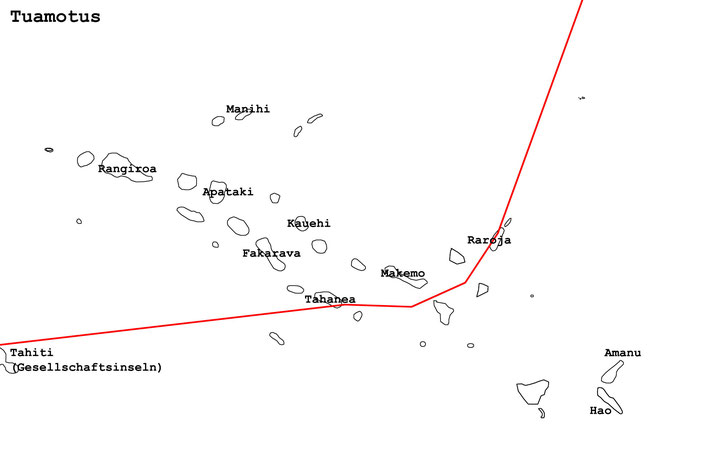

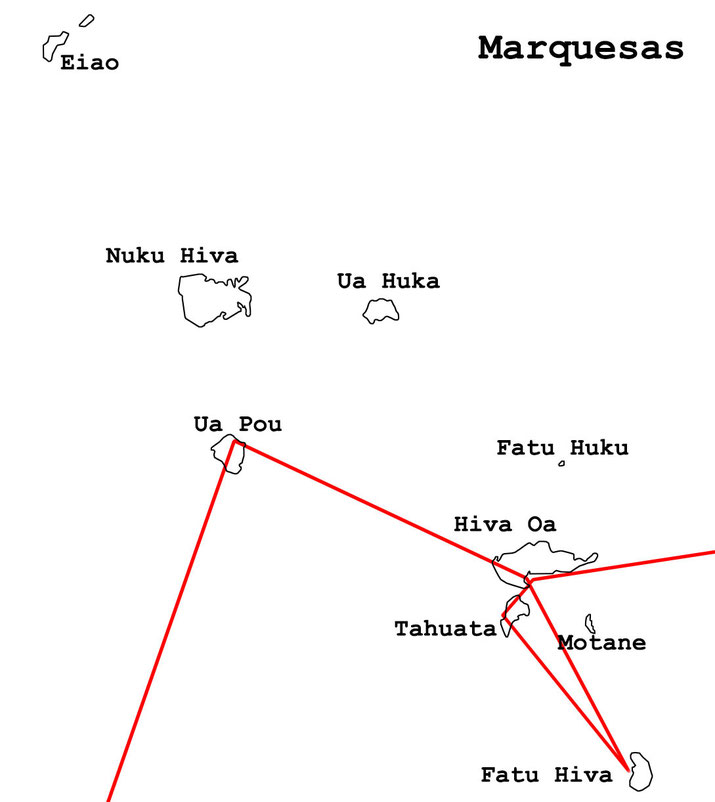

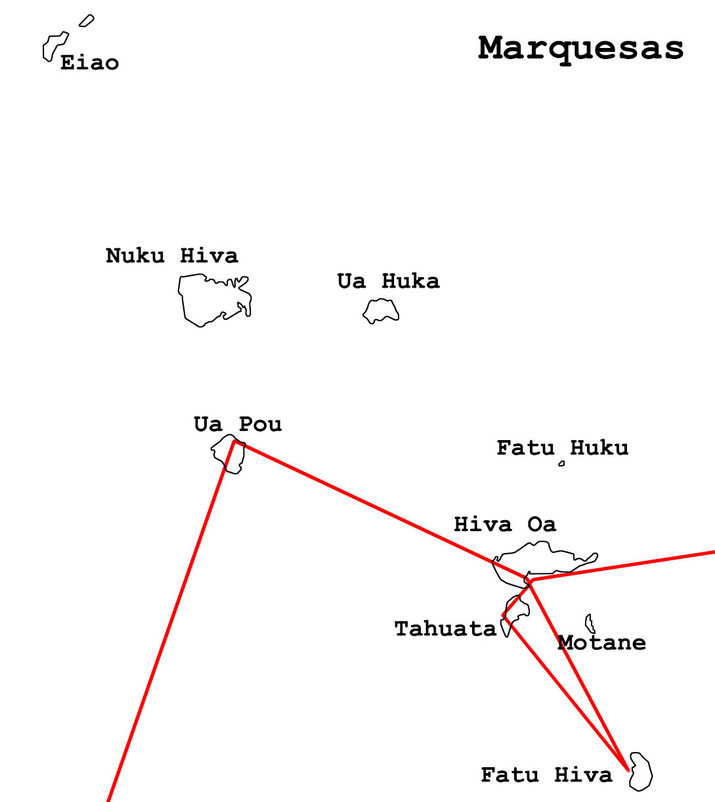

Übersichtskarten eingefügt

Für alle die noch nicht den vollen Überblick über die Inselgruppe in der Südsee haben, haben wir eine Erleichterung! Es gibt jetzt Übersichtskarten in den einzelnen Blogbeiträgen über Inselgruppen und alle Karten gesammelt unter: http://plastikplankton.jimdo.com/reiseberichte/

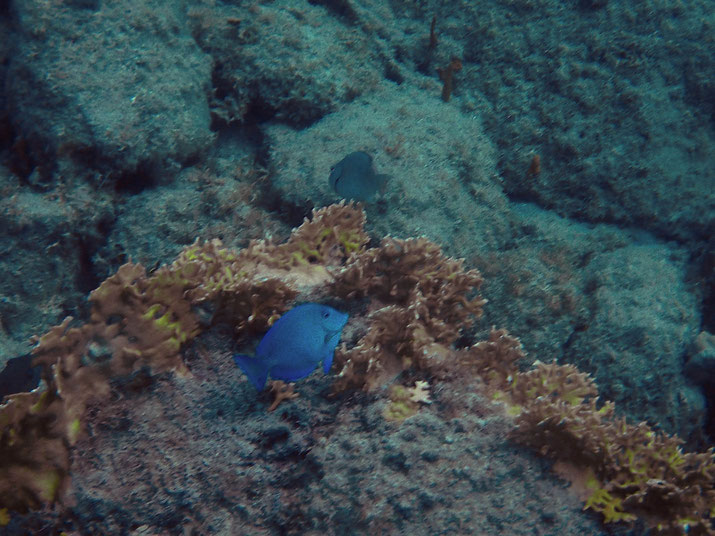

Tahaa Coral Garden

Unser nächster Stopp ist die Insel Tahaa. Gemeinsam mit Raiatea liegen die beiden Inseln in einer Lagune, das Riff umschließt die Inseln komplett, es gibt zahlreiche Motus. In Raiatea ist die einzige Charterflotte französisch Polynesiens stationiert und wir fürchten uns schon vor Touristenmassen wie in Kroatien. Glücklicher Weise ist unser Ankerplatz beim Coral Garden im Manual der Chartergesellschaft nur als Tagesliegeplatz angeschrieben, 3 Meter kristallklares Wasser perfekter Sand und Sicht auf Bora Bora – was will man mehr.

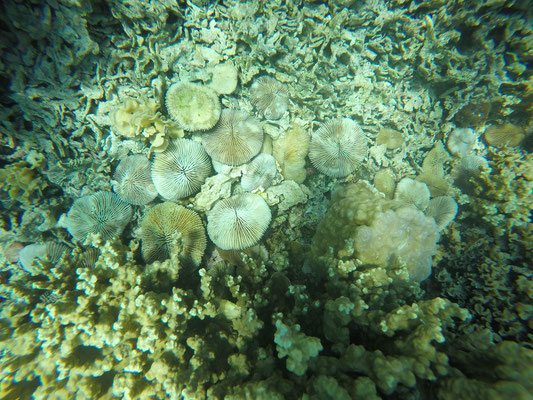

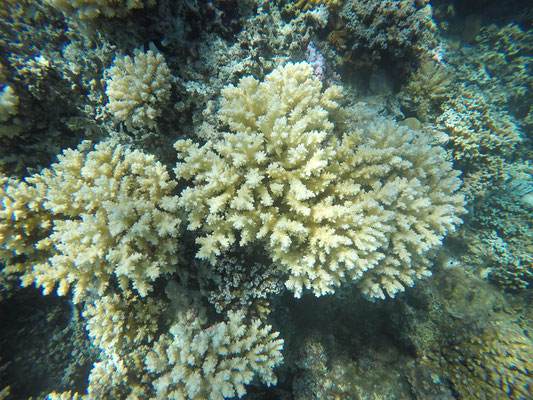

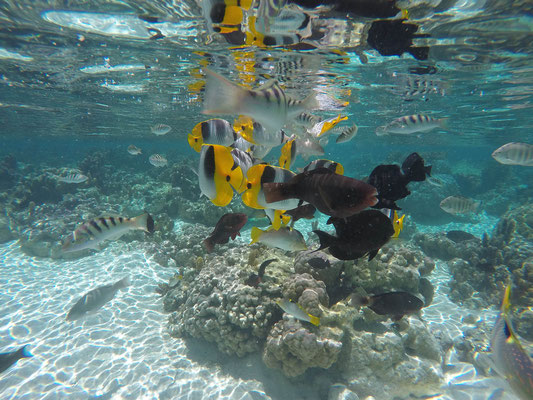

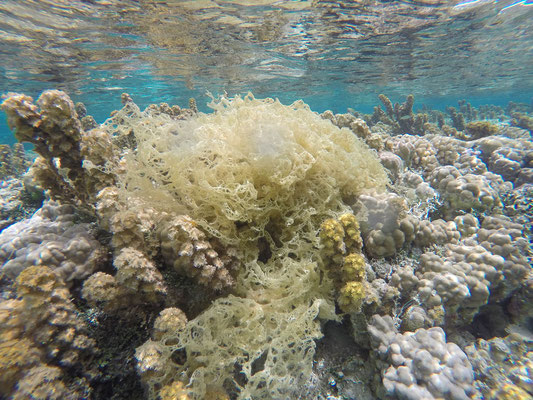

Hinter dem Motu auf dem sich das Le Tahaa Private Islands Resort befindet finden wir den Coral Garden. 3 Tage lang schnorcheln wir im knapp 2 m tiefen bacherlwarmen Wasser stundenlang zwischen Korallen und Rifffischen herum. Sobald man etwas altes Baguette ins Wasser wirft kann man sich vor Fischen kaum erwehren und man muß sich Mühe geben dass auf den Fotos außer Fisch auch noch wer drauf ist.

Huahine

Nach zwei Monaten in Tahiti und Moorea ist es Zeit ein neues Ziel ins Auge zu fassen. Die „isles sous le vent“ ist die im Nordwesten von Tahiti gelegene Inselgruppe auf die wir uns schon eine ganze Weile freuen.

Wir brechen am Mittag des 14. September in der Taina Marina, nahe Papeete auf. Zuerst müssen wir per Funk beim Hafenmeister um Genehmigung ansuchen innerhalb des Riffs um den Flughafen herum zu fahren. Diese Abklärung ist auch für das eigene Gefühl nicht schlecht, wenn der Mast in die Einflugschneise ragt.

Nach einer Stunde erreichen wir die Hafenausfahrt in Papeete und setzen die Segel. Eine steife Brise mit 25 Knoten erfasst uns und bläst uns in kaum 3 Stunden nach Moorea und daran vorbei. Wir sind also viel zu schnell und reffen unsere Segel, damit wir wie geplant nach einer Nachtfahrt bei Tageslicht in die östliche Lagune von Huahine einfahren.

Trotz drei Meter Welle verläuft die Nacht sehr entspannt und wir kommen pünktlich zum Frühstück in unserer Ankerbucht in Huahine an. Die Plastik Plankton ist das einzige Boot in einer perfekt geschützten türkisen Lagune mit Riff keine hundert Meter vor uns. Wir entdecken wieder ein paar neue Fischarten beim Schnorcheln. Leider ist die SY Athanor nicht wie angekündigt in unserem Kielwasser gefolgt, sondern in Papeete aufgehalten worden. Den für die Ankunft gebackenen Kuchen müssen wir drum selber essen. Dafür bekommen wir nach zwei Tagen Gesellschaft von der SY French Curve, einem Architekten/Designer Paar das wir sogleich zum Sundowner einladen. Wir verbringen einen gemütlichen Abend mit den Kaliforniern.

Am nächsten Tag gehen wir wieder Anker auf, denn wir haben eine Verabredung in Fare dem Hauptort von Huahine. Dort ist gerade das Zentrum der „Austrian infestation“, wie die Österreicher-Ansammlung etwas böse von der Sailing Community genannt wird. Wir treffen Maria und Thomas von der SJ Modesta und Conny und Martin von der SJ Alien. Martin klebt unseren schon wieder abgebrochenen Kühlwassertankdeckel noch einmal an und Kathi schaut sich im Gegenzug den Heilungsfortschritt seiner kürzlich erhaltenen OP-Wunde an.

Neben dem „Socialisen“ auf der Alien und im Yacht-Club Huahine geht sich eine Inselrundfahrt per Scooter aus. Im Norden der Insel gibt es ein ausgedehntes Gebiet mit archeologischen Fundstätten, die eine frühe Kolonisierung der Insel um das Jahr 850 n Chr. nahelegen. Neben Befestigungsmauern und Kultstätten (Marae) gibt es einen traditionell hergestellten Pfahlbau. Geflochtener Boden, luftdurchläßige Bambuswände, einen mit Seilknoten hergestellten Dachstuhl und ein Dach aus Pandanusblättern lassen das Architekten-Herz höher schlagen. Keine zwei Kilometer weiter befinden sich alte Reusen aus Stein mit denen heute noch die zwischen Lagune und Meer migrierenden Fische gefangen werden. Ein Besuch bei den „heiligen Aalen“ (dicke blauäugige Süsswasserfische) steht als nächstes auf dem Programm. Neben frischen Kokosnüssen finden wir Bananen, Papayas und Chilischoten im Wald. Da wir mit Kathi eine etwas ängstliche Beifahrerin dabei haben, kommen wir nicht allzu schnell vorwärts. Ab 30 km/h hält sich Kathi derart krampfhaft an ihrem Chauffeur fest, dass sie sich einen Muskelkater einhandelt. Dafür können wir bei unserem Schneckentempo die atemberaubende Landschaft ausgiebiger genießen und wir brauchen weniger Sprit. Nach ca. 60 zurückgelegten km und 0,78 l benötigten Benzin kommen wir nach der Inselumrundung wieder in Fare unserem Ausgangspunkt an.

Da wir das gemütlich, verschlafene Dorf Fare ins Herz geschlossen haben, bleiben wir noch ein paar Tage hier.

Gastbeitrag Brigitte und Hartmut in Tahiti/Moorea

Eine Reise nach Tahiti ist wirklich eine Reise an's Ende der Welt - au but du monde. wie die Polynesier sagen. 34 Stunden und zwischen den Flügen unsägliche Kontrollen. Wäre dies ein Tiertransport, gäbe es einen weltweiten Aufschrei aller Tierschutzvereine. Aber dann die Belohnung durch die Inselparadiese Tahiti und Morea. Freundliche Menschen, angenehme Temperatur zu Lande und im Wasser und 3 Wochen überhaupt keinen Stress vom obligaten Morgenschwumm um 6:30 bis zum Schwimmen in die untergehende Sonne hinein.

Wir haben auf dem Boot geschlafen. Die Kajüte war so klein, dass wir uns zwangsläufig menschlich näher gekommen sind. Und wir hatten "all inclusive" gebucht, da uns Kathi und Wolfi die ganze Zeit haubenmäßig bekocht hatten.

Gleichzeitig waren sie aber auch unsere Fremdenführer beim Schnorcheln in der Lagune. Was für eine Fantasiewelt. Fische in allen Größen und Farben, die sich in den Korallenriffen tummelten. Sie haben uns zu den Rochen geführt, die an uns empor geglitten sind, die sich von uns streicheln ließen, und wo wir von drei Haien umkreist worden sind. Sie waren zwar nicht größer als 1 1/2 bis 2 m aber scharfe Zähne hätten die, wenn es denn sein muss, auch.

Ganz ohne Unfall ist es dann aber doch nicht abgegangen. Brigitte hatte den Schwanz eines dieser Stachelrochen ganz leicht berührt. Das führte zu stundenlangen unglaublichen Schmerzen, die nach ihren Schilderungen weit über denen eines Eiterzahnes lagen. Kaum zu glauben, dass ein so liebes, anschmiegsames Geschöpf mit seiner seidenweichen Haut und seinem treuherzigen Blick so etwas machen konnte. Da kann man wieder einiges fürs Leben lernen.

Manchmal hatten wir direkt das Gefühl, dass unsere Gastgeber die Tiere des Meeres eigens wegen uns herbeordert hatten, so zum Beispiel die immer seltener gewordenen Buckelwale, die von der Antarktis kommend ihre beachtlichen 40 Tonnen stolz vor uns präsentierten. Oder die Delphine, die um unser Boot sprangen und die Wasserschildkröten, die mit eleganten Bewegungen ihrer Vorderfüße unter uns vorbeiglitten.

Das eine Mal zeigten sie uns, was es heißt, bei 27 Knoten über die unruhigen Wellen des südlichen Pazifik zu schaukeln, dann wieder machten wir einen Abstecher aufs Land. Mit dem Mietauto fuhren wir an tausenden der typischen kleinen, ebenerdigen Bungalows vorbei, die sich hinter einer sagenhaften, tropischen Blumenpracht versteckten, umgeben von Kokospalmen, Bananenstauden und den verschiedensten anderen Bäumen voller tropischer Früchte.

Vorbei auch an Frauen mit weißer Blume in ihrem schwarzen Haar, die aber nur noch selten an die Bilder von Gauguin erinnern. Viele von ihnen sind wahrscheinlich durch die Segnungen der us amerikanischen Essgepflogenheiten in krasser Weise aus dem Leim gegangen. Und vorbei an unzähligen Kindern und Jugendlichen, die sich auf den Straßen und Plätzen tummelten. Jeder von ihnen ein unglaublich geschickter Kunstradfahrer.

Die beiden führten uns zu einem sprechenden Berg, zu Grotten, in sehr interessante Museen, in botanische Gärten mit uralten, imposanten tropischen Bäumen, deren bizarres Wurzelwerk weit aus den Sümpfen ragte. Und schließlich noch über abenteuerlichen Pfaden zu Wasserfällen inmitten der tropischen Wildnis. Je weiter man sich von der stark befahrenen Uferstraße entfernte, um so bescheidener zeigten sich die Versuche der einheimischen Bevölkerung, sich mit ein paar grauen Betonziegeln, verrostetem Blech und einigen Holzlatten gegen den relativ häufigen Regen und gegen die tropischen Stürme zu wappnen.

Einen dieser Wasserfälle konnte man auch mit dem Auto erreichen, was natürlich auch von den Touri-Bussen genützt wurde, um ihrer fußmaroden Klientel die Schönheiten des Landes näher zu bringen. Am Ende des Parkplatzes saßen drei ältere PolynesierInnen mit einer Gitarre bei einem Verkaufsstand. Jedes Mal, wenn sich ein Tourist näherte, stimmten sie eines ihrer alten, einschmeichelnden polynesischen Lieder an.

Aber an diesem Ort, wo man sich nur noch nach einer dieser herrlichen, frisch gepressten Fruchtsäfte sehnt oder ein Königreich für ein Bier zu geben bereit wäre, befanden sich auf dem Verkaufsstand nur ein paar dieser kleinen Bananen, wie man sie an jeder Ecke kriegt oder selbst aus dem Wald holt. Ein so brutales Auseinanderklaffen von Angebot und Nachfrage hat weniger mit dem gänzlichen Fehlen einer Marktforschungsabteilung zu tun, als vielmehr damit, dass sie nicht mehr haben.

Ich bringe dieses Bild nicht mehr aus meinem Gedächtnis. Es wird nur noch überschattet durch meine Erinnerung an einen kleinen Jungen, der an einem türkisen Strand bei glühender Hitze und gleißendem Sonnenlicht elektrische Deckenlampen in gewöhnungsbedürftigem Design an tausenden Touristen - alle von der Sekte der Sonnenanbeter- vorbeischleppte. An und für sich wäre die Idee ja gar nicht schlecht. Denn jede Sonne geht einmal unter, und wenn es dunkel wird, wäre man vielleicht froh um so eine Lampe. Aber so sind halt die Menschen. Jeder lebt in den Tag hinein und denkt nicht daran, was nachher kommt. Und so war auch der Verkaufserfolg des kleinen Jungen in der Türkei identisch zu jenem im Urwald von Tahiti.

Einer der größten Höhepunkte war der Besuch zweier um die 200 Jahre alten Riesenschildkröten, die es von den Galapagos Inseln nach Tahiti verschlagen hatte. Eine Elsässerin, die die Tiere betreut, hat uns mit zu Ihnen gelassen. Die ältere von den beiden hat unser Streicheln so genossen, dass sie ihren Kopf mit zufriedenem, ja seligem Gesichtsausdruck immer weiter herausgestreckt hat. Die Hände auf ihrem zerkrusteten, allmählich zerbröselnden Panzer soll uns Glück bringen. Wir können es brauchen.

Die Elsässerin hat uns erzählt, dass sie einen Urlaub nach Tahiti für sechs Wochen gebucht hatte. Den Rückflug hat sie verfallen lassen. Jetzt ist sie schon acht Jahre dort. Sie liebt dieses Land, seine verschwenderische Natur. Fast alles, was man braucht, wächst auf den Bäumen.

So etwas wie Betriebskosten ist hier ein Fremdwort. Und sie liebt seine Freiheit. Es gibt keine Kontrollen, keinen Tüv und kein Bauamt. Allein schon deshalb war ich versucht, auch dort zu bleiben.

Aber schließlich bin ich doch froh, dass wir das mit dem Rückflug noch hinbekommen haben und wieder glücklich gelandet sind trotz dieser einzigartigen, unwiederholbaren, eindrucks-vollen Reise in eine uns ferne, exotische Welt.

Traditionelle polynesische Tänze

Polynesischer Tanz ist hier sehr beliebt und keinsewegs nur eine Touristenatraktion. Während unseres Aufenthalts auf Tahiti besuchten wir das Heiva-Festival. Jedes Jahr begeistern Darbietung mit aufwendigsten Kostümen. Teilnehmer kommen auch auch Hawaii, Neuseeland und den Osterinseln um in zahlreichen Workshops traditionelle Sprachen und Gebräuche auszutauschen.

Gastbeitrag: Helene, Eva und Mirko zu Besuch in Moorea

Eine Reise nach Tahiti – das klingt wirklich wie eine Reise in die weite Welt – und so ist es auch: wenn man im Flugzeug die Route am Bildschirm verfolgt und man ist in Los Angeles ( auch nicht gerade ganz in der Nähe ) ist man noch lange nicht in der Südsee.

Der Hinreise war bis auf ein fürchterliches Gedränge am Pariser Flughafen beim Transfer wirklich angenehm. Sogar Eva hat es recht gut gefallen. Es könnte aber diesbezüglich auch die Wiedersehensfreude eine Rolle gespielt habe.

Jedenfalls waren wir um ca. 04:00 in Papeete dann doch etwas müde, um 06:00 ist die Fähre nach Moorea abgefahren – ziemlich viel Wind und Wellen – Evas Kaffee war zum teil auf meinem extra frisch angezogenen Hemd statt im Becher. In Vaiare bei Avis lauter gut aufgelegte Menschen – und wenn es auch sehr klischeehaft klingt: in 14 Tagen trifft man signifikant mehr fröhliche Menschen in Moorea als in Wien. IA ORANA klingt nicht nur nett sondern ist auch so gemeint

Die ersten 6 Nächte haben wir im Intercontinental in Moorea in 2 nebeneinander liegenden Over Water Bungalows verbracht. Die Freude war groß als Katharina und Wolfgang, schon von weitem zu sehen, in ihrem Beiboot angetuckert kamen. Fast 8 Monate lang nicht gesehen eine lange Zeit – aber und das war besonders nett –von der ersten Sekunde an so als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen.

Katharina und Wolfgang sind immer zum Frühstück gekommen und nach gemeinsam verbrachtem Tag, nach dem Abendessen, wieder zurück zum Schiff. Wir schätzen den Komfort eines Bettes, das sich nur geringgradig bewegt, wenn man sich umdreht.

Alle Meeresbewegungen haben Eva nicht abgehalten gleich am nächsten Tag mit dem Beiboot zum Schiff zu fahren und dort einige Stunden samt Kaffee und Kuchen zu verbringen. Helene hatte ja schon tagelange Karibikerfahrung am Schiff. Man schwimmt und taucht und schnorchelt, sieht versunkene Tikis, und im Wasser schaut es aus wie im Haus des Meeres – unglaublich irgendwie noch eine heile Welt ohne Schmutz und Plastik !

In den nächsten Tagen haben wir die Insel umrundet, waren am Sonntag in der Kirche in Papetooi ( die Kirchenmusik schwungvoller als bei uns – dafür aber die Predigt eher sehr ausführlich und in perfektem Polynesisch ), wir fuhren zum Aussichtspunkt Belvedere und machten dort eine längere Wanderung durch Wälder mit faszinierender Flora (Vorteil : es gibt keine bösen Landtiere dafür aber Kokosnüsse und Papayas zur Selbstbedienung ) , waren im botanischen Garten und Rochen füttern sowie auf den Motus. Helene hat ihre Cocktails an der Poolbar genossen – mit einem Wort perfekte gemeinsame Tage. Das Haubenrestaurant haben wir nicht gefunden – aber die lauen, tropischen Abende gemeinsam waren trotz zähem Steak perfekt schön.

Wunderschön auch die Landschaft – Cooks` Bay und Opunohu Bay schauen mit den grün bewachsenen Vulkanbergen rundherum wirklich aus wie im Film – überall blühen bunte Blumen und Bäume – immer warm , am Tag auch heiß ( mir würde Winter und Schnee abgehen – trotz aller Schönheit, der Wechsel der Jahreszeiten hat auch etwas an sich) .

Die zweite Urlaubshälfte verbrachten wir alle in einem Bungalow in Maharepa, mit eigenem kleinen Strand und Paddelbooten . Für Katharina und Wolfgang wohl seit langem ein Wohnen wieder an Land. Die Haus Infrastruktur wurde unter anderem von unseren Weltumseglern zum Waschen der Wäsche benutzt – habe nicht gedacht wie viel Platz am Boot für Wäsche ist , die Waschmaschine lief Tag und Nacht! Wir haben uns auch viel Zeit genommen miteinander zu reden, Gesellschaftsspiele zu spielen oder schlichtweg am Strand und am Pool zu faulenzen. Auch die Morgenläufe kamen nicht zu kurz (schattige Strecken empfehlenswert). Die kulinarischen Genüsse waren manchmal „homemade“ wie Eiernockerl, Marillenpalatschinken und Schnitzel. Der Supermarkt in Maharepa war sehr interessant – viele exotische Dinge die aber nur teilweise im Speiseplan Eingang gefunden haben.

An Ausflügen waren wir in Tahiti und haben die Insel umrundet, nochmals am Belvedere plus Wanderung und öfters in Eissalons (Paassionsfruchteis ist köstlich!). Helene und ich haben auch eine Segelpartie in die Cooks Bay gemacht – vom Schiff schaut es noch eindrucksvoller aus.

Zwei Wochen vergehen schnell – so sind wir am 17. August wieder mit der Fähre nach Papeete und haben den Tag in der etwas chaotischen Stadt verbracht. Katharina und Wolfgang sind uns voraus gesegelt – wir haben uns in der Marina getroffen. Am Abend vor dem Abflug waren wir bei den berühmten Roulettes asiatisch essen.

Dann hieß es Abschied nehmen und der lange Rückflug begann - wieder über los Angeles nach Paris und Wien.

Yachties I: die Echo Echo Crew

Jeanette und Neil sind ein Australisch/Neuseeländisches Pärchen, das wir in der Shelter- Bay Marina in Panama kennen gelernt haben. Eines Tages, mitten in der hitzigen Vorbereitung der Kanaldurchfahrt kommen die beiden zu uns an den Steg. Jeannette im bunten Kleid und Neil mit grauem Afro und Hawai-Hemd. Gleich auf den ersten Blick finden wir die schrulligen Segler sympathisch. Es stellt sich heraus, dass die beiden tatsächlich sehr lustig und nett sind. Neil könnte mit seiner Mimik, Gestik und den Schmäh’s jederzeit eine Komiker-Kariere starten. Wir treffen die beiden auf der Pazifikseite von Panama wieder, danach segeln wir parallel über den Pazifik und hören uns regelmäßig über Funk. Wir haben mit ihnen eine fantastische Zeit auf den Marquesas und auch in Tahiti gehen wir gemeinsam zum Heiva Festival und verbringen mehrere gelungene Abende zusammen.

Jeanette ist Lehrerin und hat ihren Beruf für zwei Jahre unterbrochen. Sie kann dann unmittelbar wieder anfangen. Neil war als Buchhalter einer Hotelkette beschäftigt. Er hat seinen Job an den Nagel gehängt und muss bei Rückkehr etwas neues suchen. Er macht sich diesbezüglich mit seinen 55 Jahren etwas Sorgen. Aber er kann ja jederzeit als Komiker anfangen siehe oben!

Die beiden haben ihr Boot, die EchoEcho eine Beneteau 473, in Florida gekauft. Von da aus haben sie eine Runde auf den amerikanischen Wasserstraßen gemacht sind dann quer durch die Karibik gesegelt, durch den Panamakanal und nach französisch Polynesien. Von hier geht’s jetzt weiter über die Cook-Inseln und Tonga nach Neuseeland.

Leider müssen wir demnächst von ihnen Abschied nehmen, da sie Neuseeland noch vor Beginn der Zyklon-Saison (November) erreichen müssen.

Unser Vorsatz steht, die beiden in Freemantle (Westaustralien) besuchen zu gehen.

Ihre Berichte kann man sich unter folgender Website anschauen:

www.sailblogs.com/member/echoadventures/

Ankunft in Tahiti

Auf der Überfahrt von Tahanea nach Tahiti haben wir perfekte Verhältnisse, konstante 20 Knoten von schräg hinten, wir rauschen nur so dahin. Am zweiten Tag werden wir ehrgeizig, der Tacho zeigt eine Geschwindigkeit von 7-8 Knoten, wir beschließen die Segel nicht einzurollen, wir wollen versuchen Tahiti bis zum nächsten Abend zu erreichen. In der Nacht frischt der Wind erneut auf, als die Anzeige plötzlich 11 Knoten anzeigt ist nun doch der Moment gekommen das Vorsegel etwas einzurollen. Als wir beim Venus Point in die Lagune von Tahiti einlaufen werden wir schon über Funk von der SV Out of the Bag begrüßt. Vor dem Yachtclub Papeete ankern im Aussie/Austria-Corner. Auch Jeanette von der SV Echo Echo erwartet uns schon sehnsüchtig, sie hat schon diverse Aktivitäten für uns geplant und auch Karten für das Heiva-Kulturfesival besorgt.

Abends gehen wir mit Thomas und Maria von der SV Modesta chinesisch essen und werfen auch noch schnell einen Blick in den rieeeesingen Carefour Supermarkt.

Am nächsten Tag nehmen und Jeanette und Neil von der SV Echo Echo mit ihrem Dingy mit in die Stadt, die rasante Fahrt dauert etwa 20 Minuten, da gerade der französische Nationalfeiertag ist haben die meisten Geschäfte in der Stadt geschlossen. Der McDonalds hat Gott sei dank offen und so können wir gleich den nächsten Punkt auf der Wunschliste abhaken.

Am Nachmittag findet der Früchtelauf statt, die Teilnehmer müssen beladen mit Bananen, Kokosnüssen und Papayas mehrere Runden durch den Park laufen.

Am Abend sind wir an Bord der Echo Echo zum grillen eingeladen, als Neil fast das Bimini in Brand setzt zeigt sich dass ihm als Neuseeländer scheinbar doch das Barbecue – Gen fehlt.

Die nächsten Tage verbringen wir mit „Power-Socialising“, wir sind ständig eingeladen oder haben Besuch bei uns am Boot. Wir gehen mit Tony von der SV Tactical Direction und Jeannette und Neil von der SV Echo Echo zur Tanzvorführung und trinken Cocktails in einer Bar in der zur Verwirrung der älteren Männer in unsere Runde Transvestiten kellnern und verfahren uns mit der Crew von der SV Tikka am Heimweg mit dem Auto . Wir verbringen einen Australier-Abend an Bord der Out of the Bag und trinken Rum –in – Kokosnuss mit Ilona und Frans von der SV Omweg.

Nebenbei erledigen wir Einkäufe, laden Blogs hoch, waschen Wäsche und tanken unser Boot voll.

Der einzige Nachteil an unserem Ankerplatz ist dass man auf der Fahrt zum Dingy-Dock bei stärkerem Wind immer komplett nass ankommt.

Papeete hat für den normalen Touristen nicht wirklich viel zu bieten, für uns ist es jedoch toll endlich wieder einmal alles zu bekommen. Die Stadt ist nett und gemütlich es gibt viele kleine Läden und einen großen Obst und Gemüsemarkt, sowie zahlreiche Perlengeschäfte. Am Hafen kommen jeden Abend die „Roulettes“ – bei den Food Trucks kann man sich günstig den Bauch voll schlagen.

Unserer Meinung nach ist es nicht so schrecklich teuer wie man uns befürchten ließ, Lebensmittel kosten etwa so viel wie in Wien, essen gehen ist etwas teurerer nur für Alkohol und Tabak muß man das Dreifache bezahlen.

Selbst die City Marina ist jetzt in der Hochsaison erschwinglich, nach dem 1.Oktober zahlt man überhaupt nur mehr 90€ in der Woche.

Nach einer Woche brauchen wir dann wieder Ruhe und wir segeln die 25 Meilen weiter nach Moorea.

Tahanea

Unser zweiter Stopp in den Tuamotos ist das Archipel Tahanea, es ist etwas kleiner als Raroia und da es ein Naturpark ist ist es unbewohnt. Nur einmal im Jahr kommen Männer um die Kokosnüsse zu ernten. Das Kopra (Kokosnussfleisch) wird in der Kosmetikindustrie verwendet.

Wir erreichen den Pass am frühen Morgen und beschließen trotz der staken Gegenströmung von bis zu 4 Knoten gleich einzulaufen. Das Wetter ist schlecht es regnet in Strömen und wir wollen rasch einen Ankerplatz finden und uns in die Kabine verziehen und Tee trinken.

Gemeinsam mit Thomas und Maria von der SV Modesta aus Graz ankern wir gleich neben dem Pass. Chuck und Linda von der SV Jacaranda sind unsere Nachbarn, sie haben sich schon mit den hiesigen Riffhaien angefreundet, um ihr Boot herum warten immer zahlreiche bunte Rifffische auf Brotreste.

Die beiden Segelveteranen geben uns zahlreiche Tipps und zeigen uns wo die besten Schnorchelgegenden sind.

Zum ersten mal machen wir einen „Drift Dive“, man fährt dabei mit dem Dingi in den Pass und lässt sich dann im Wasser ganz gemütlich in die Lagune zurücktreiben und kann dabei zahlreiche Korallen und Meereslebewesen beobachten. Da durch den Pass ständig Wasser aus und einströmt ist hier das Nahrungsangebot besonders groß.

Nach 2 Tagen verlegen wir uns in den Südosten des Atolls, im allgemeinen der beste Ankerplatz weil man direkt im Luv der Motus liegt und dort der Meeresboden sandig ist. Bei einem kurzen „Schwumm“ entdecke ich eher zufällig direkt vor der Insel in 1,5m Wassertiefe ein fantastisches Riff, es gibt alles, Fische, Muränen, Hai, bunte Korallen und da es so seicht ist kann man sich alles ganz genau ansehen.

Neben unserem Boot ist ein Korallenkopf und das Wasser ist so ruhig dass man die Fische auch einfach von Bord aus beobachten kann.

Maria macht uns einen super leckeren Apfelstrudel und wir verwöhnen die Steirer mit Buchteln. Thomas ist ganz eifersüchtig auf unsere selbstgebackenen Vintschgerln.

4 Tage vergnügen wir uns in unserer persönlichen glasklaren Badewanne bevor es nach Tahiti weiter geht.

Yachties

Kaum überraschend sind wir nicht die einzigen die es in die Ferne zieht. Sobald wir die überfüllten Segelreviere mit Charter- Betrieb verlassen, stoßen wir auf die bunte Gemeinschaft der Fahrtensegler. Die ersten richtigen Blauwassersegler lernen wir in la Graciosa und Arrecife auf den Kanarischen Inseln kennen, einzelne Langfahrtsegler kreuzen auch in den Antillen unseren Weg. Wir tauchen in die Gesellschaft der Yachties aber erst so richtig ein, als wir den San Blas Archipel in Panama erreichen. Dort gibt es das erste Kurzwellen-Funk-Netz, wo Infos aller Art ausgetauscht werden und man auf sehr hilfsbereite und großzügige Leute trifft. Die besten Schnorchelgebiete werden uns gezeigt, wir bekommen Tipps fürs Einkaufen von frischem Obst und Gemüse und wir werden zum Grillen auf Barbecue Island eingeladen.

Der Großteil der Segler die auf Langfahrt unterwegs ist kommt aus den Englisch-sprechenden Ländern. Amerikaner, Kanadier, Australier, Briten, Neuseeländer und eher selten Iren. Die nächst größere Gruppe sind die Franzosen, die sich aber oft etwas separieren und eher unter sich bleiben. Nur gelegentlich kommt man ins Gespräch, vor allem wenn sie merken, dass man französisch spricht. Danach kommen die deutsch- sprachigen Segler, wobei wahrscheinlich die Schweizer und Österreicher die am häufigsten vertretenen Inlandsnationen sind. Des weiteren sind die Skandinavier und Boote aus den Benelux-Ländern regelmäßig anzutreffen. Überraschender Weise sind Italiener und Spanier eher selten anzutreffen, sobald man das Mittelmeer verlässt. Alle anderen denen man begegnet sind Exoten. Gelegentlich sieht man ein brasilianisches Boot, ein Pärchen aus Japan ankert eines Tages neben uns, zwei Tschechische Segler mit ungarischem Boot begegnen uns, ein slowenisches Boot geht mit uns durch den Panama-Kanal, ein einzelnes israelisches Boot genießt neben uns die Hanamanae Bucht und einmal haben wir sogar eine Fahne aus Namibia gesehen. Alle anderen Nationen sind praktisch nicht vertreten. Der gemeinsame Nenner ist meist die englische Sprache. Alle Funknetze sind auf englisch und bei größeren Zusammenkünften wird auch Englisch gesprochen.

Die Zusammensetzung der Crew besteht in den meisten Fällen aus einem Paar. Diejenigen die nicht das Glück hatten, einen hochseetauglichen Partner gefunden zu haben, sind als sogenannte Einhand-Segler unterwegs. Regelmäßig sieht man auch junge Familien mit ein oder zwei Kinder. Selten sind kleine Gruppen von Freunden unterwegs. Oft werden aus gutem Willen, oder weil man die Nachtschichten verkürzen will, Crews angeheuert. Danach wird aber sehr viel über diese zeitweise mitgenommenen Bordmitglieder gejammert. Sie verlassen oft frühzeitig das Boot oder werden mehr oder weniger unsanft von Bord komplementiert.

Ein eingespieltes Team ist auf so langen Reisen mit beschränktem Platzangebot einfach durch nichts zu ersetzen.

Beim Alter der Segler dominieren die älteren Semester. Diese Rentner nennen sich oft selber „old farts“ (alte Säcke) und sind offensichtlich die finanzkräftigsten Segler. Dies erkennt man an den dementsprechend großen und teuren Booten. Leute zwischen 30 und 50 Jahren gibt es auch nicht wenige. Zum Teil sind sie mit Kindern unterwegs. Die Karriere wurde entweder aus unterschiedlichsten Gründen frühzeitig an den Nagel gehängt, oder man hat es irgend wie geschafft, sich eine längere Auszeit zu gönnen. Jüngere Segler versuchen zum Teil an Sponsoring-Gelder zu kommen indem sie eine (verrückte) Idee haben, und sich selber damit vermarkten. (Beispielsweise hat eine Crew ein Huhn an Bord und erzählt die Geschichte der Reise aus der Perspektive eben dieses Huhns). Manchmal bekommt man den Eindruck, dass es sich bei den Sponsoren um die Eltern handelt. Jedenfalls kann man grundsätzlich feststellen, je jünger die Segler, desto kleiner und einfacher die Boote.

Alle diese Unterschiede in Alter und Herkunft sind aber im Segelalltag bedeutungslos und es entsteht eine tolle Kammeradschaft.

In einer Fortsetzung dieses Artikels werden wir einzelne Bekannte vorstellen.

Raroia

Das Tuamoto-Archipel umfasst etwa 70 Atolle die sich über eine Strecke von über 2000 Meilen erstrecken. 17.000 Menschen polynesischen Ursprungs leben auf den meist nur wenige Meter hohen Koralleninseln. An vielen Stellen wird der Korallengürtel regelmäßig von den brechenden Wellen überspült, die Einfahrten sind daher nur schwer erkennbar. Aus diesem Grund war die Navigation in dem Gebiet in der Zeit vor Google-Earth und GPS sehr schwierig, und brachte der Gegend den Beinamen Dangerous Islands ein. Noch vor 10 Jahren mieden die meisten Segler die Atolle.

Heute kann man die meisten Inseln gefahrlos besuchen.

Trotzdem sollte man immer eine Person als Ausguck am Bug postiert haben und nicht gegen die Sonne fahren. Sollte die Strömung im Pass zu stark sein kann man ein Atoll womöglich gar nicht besuchen.

Unserer erste Station in den Tuamotos ist Raroia. Das Atoll ist 6 Meilen breit und 20 Meilen lang, etwas kleiner als der Bodensee, in der Mitte ist die Lagune 40m tief in regelmäßigen Abständen sieht man Korallenköpfe mit 20-50m Durchmesser. Die größten Inseln und das Dorf sind an der Westseite, die besten Ankermöglichkeiten an der Ostseite wo kontinuierlich Sand über das Riff gespült wird.

Wir durchqueren die Lagune und ankern vor Kon Tiki Island, die Insel wo der Norweger Thor Heyerdahl 1947 mit seinem Floß über das Riff gespült wurde. Heyerdahl wollte mit seiner Reise beweisen dass die Besiedelung Polynesiens auch von Südamerika aus erfolgt sein könnte.

Neben unserem Boot wohnen einige Manta-Rochen und ein Riffhai sowie viele kleine bunte Fische. Mit den Crews der anderen Boote machen wir ein Lagerfeuer auf einer der Inseln und Florian von der Esperanza spielt Gitarre und gibt I am from Austria zum besten. In der Zwischenzeit hat der Einsiedlerkrebs unseren Bananenkuchen entdeckt und sich ein Stück abgeschnitten und will grade mit dem Kuchen unter dem Arm abhauen.

Einer der kurzen und heftigen Regengüsse, auch Squall genannt beendet unseren Abend abrupt und so müssen wir die Vorführung der Kon Tiki Dokumentation auf einen anderen Abend verschieben.

Wir verbringen unser Zeit mit Baden, Schnorcheln und Inselspaziergängen. Wir lernen wie man eine Kokosnuss knackt um an den leckeren Saft zu kommen und versuchen Teller aus Palmenblättern zu flechten. Nebenan ist eine Perlenfarm, die Vorarbeiterin zeigt uns wie die Muscheln mit Plastikperlen gefüllt werden.

Das Dorf wir alle 3 Wochen vom Frachtschiff versorgt, es gibt 2 Läden die Grundnahrungsmittel anbieten, frisches Obst und Gemüse gibt es nicht dafür zu unsere Freude riesige Steaks aus Argentinien. Von den 300 Menschen die hier wohnen sehen wir nur 10, es gibt eine Post die täglich 2 Stunden geöffnet hat und einen Flughafen. Etwas außerhalb finden wir unseren privaten Swimming Pool mit schneeweißem Sandstrand.

Der gefährlichste Zeitgenosse in dieser Gegend ist der Shark-Sucker, ein Fisch der sich an der Unterseite eines Hais festsaugt und von ihm mitgenommen wird. Ist aber gerade kein Hai vorhanden möchte sich der Fisch auch gerne an Schwimmern festsaugen, man muß dann wild mit den Flossen wackeln. Falls es ihm doch geling sich fest zu saugen gibt es nur eines: Push forward to release!

Überfahrt Marquesas-Tuamotos

Nach einem Monat auf den Marquesas ergreifen wir die Gelegenheit mit dem für die nächsten 3 Tage angesagten Ostwind in Richtung Tuamotos aufzubrechen. Wir kaufen noch rasch eine weitere Bananenstaude und ein paar Croissants und lichten 2 Stunden nach der SV Esperanza den Anker. Mit halben Wind segeln wir gemütlich Richtung Süden. Immer wieder sehen wir vor und hinter uns riesige Regenwolken, besonders in der Nacht wenn die Temperatur absinkt entstehen sie wie aus dem nichts, dann heißt es Segel einrollen und ab in die Kabine. Nach einigen Minuten ist der Spuk auch schon wieder vorbei, das Cockpit ist allerdings nass und bis es wieder trocken ist hat sich auch schon der nächsten Regen angesagt.

4 Tage später haben wir (einen Tag später als die SV Esperanza) die 450sm nach Raroia geschafft, anders als Thor Hayerdal auf der Kon Tiki vor 60 Jahren nehmen wir lieber die offizielle Einfahrt. 2 mal täglich kurz nach Niedrigwasser wenn die Strömung im Pass abnimmt kann man sicher in das Atoll einfahren. Spektakulär schaut es trotzdem aus Wasser blubbert wie im Abfluss aus der Lagune heraus. Ist man erstmal drin, warten türkises Wasser und Palmeninseln.

Ua Pou, Marquesas Nord

Auf dem Weg von Fatu Hiva auf die nördlicher gelegenen Inseln der Marquesas machen wir noch einmal in Tauata Halt, weil die Hanamanoe-Bucht schon zu einem unserer Lieblingsorte geworden ist. Das Schnorcheln in der türkisen Badewanne ist einfach ein Hit. In Hiva Oa müssen wir auch noch einmal vorbei, denn da kommen gerade die Hendersons mit der Skylark von Galapagos an. Das sind die Briten bei denen wir als Line-Handler im Panama-Kanal angeheuert hatten. Außerdem machen wir noch einen Waldspaziergang und sammeln soviel Obst, wie wir tragen können.

Bei der Kontrolle der Kühlflüssigkeit bricht blöder Weise der Deckel samt Gehäuse vom Kühlwasserbehälter unserer Maschine ab. Provisorisch wird ein Holzstöpsel in die Öffnung geklopft. Nach einigen Beratungen mit verschiedenen „Experten“ versuchen wir die abgebrochene Deckelfassung mit Epoxy-Kleber wieder anzukleben. Wider Erwarten hält das Ganze auf dem vibrierenden Motor und wir sind startklar für die nächste Etappe.

Am Abend des 10. Juni gehen wir Anker auf und nehmen Kurs auf Ua Pou, die schöne Insel 70 Seemeilen nordwestlich von Hiva Oa. Es wird eine ruhige gemütliche Nachtfahrt und planmäßig landen wir am nächsten Morgen in der Bucht von Hakahetau. Kurz nach uns laufen Ilona und Frans mit ihrer Omweg in die Bucht ein. Sie nehmen Wolfgang auf ihrem Dinghi mit an Land, wo alle drei ins Quaseln verfallen, bis die mit entzündetem Zeh am Boot gebliebene Kathi per Funk daran erinnert, dass wir eigentlich noch in die andere Bucht, Hakahau, übersetzen wollten. Wolfi macht noch einen kurzen Spaziergang durchs Dorf, lässt sich aber von den netten Dorfbewohnern nicht mehr aufhalten, sondern eilt sogleich zurück zum Boot.

Wir fahren die kurze Strecke nach Hakahau dem Hauptort von Ua Pou. Wegen des hier vorhandenen Wellenbrechers ist das Liegen vor Anker sehr viel angenehmer. Auch sonst sind wir von dem Dorf sehr angetan. Die umliegende Bergkulisse ist atemberaubend. Leider ist der höchste Berg sehr oft in Wolken gehüllt. Im Dorfzentrum gibt es eine Gemeinschaftsküche, wo man um umgerechnet 4 € lokale Spezialitäten bekommt. Unsere Kombüse bleibt während unseres gesamten Aufenthaltes kalt und wir verzehren lieber riesige Mengen an „Poisson crue“ einem Salat mit rohem Fisch. Absolut lecker! Der überdachte Dorfplatz gleich daneben verfügt über gratis Internet, was uns endlich ermöglicht wieder einmal ein paar Blogs hochzuladen. Der Ausflug zum nächstgelegenen Hügel muss Wolfi alleine antreten, da Kathis Zehe immer noch nicht ganz genesen ist. Die Aussicht von den steilen Bergzapfen über das fruchtbare Tal bis zur türkisen Bucht ist eine großzügige Belohnung für die Strapazen des Aufstieges in der brütenden Tropenhitze.

Eines Tages wird das beschauliche Dorfleben auf den Kopf gestellt, als die Aranui in den Hafen einläuft. Die Aranui ist eine Mischung aus Kreuzfahrtschiff und Frachtschiff. Am Bug gibt’s einen Kran und Container. Am Heck sind die Gästekabinen und sogar ein Pool. Bei Ankunft ergießt sich ein Strom von ca. 200 Kreuzfahrtouristen durch das Dorf. Am Dorfplatz werden von den Einheimischen lokale Spezialitäten angeboten und dazu flotte polynesische Musik gespielt. Die Trommel besteht dabei aus einer umgedrehten Mülltonne. Auch Manfred ein in Ua Pou gestrandeter Deutscher bietet seine selbst gemachte Schokolade an und textet Wolfi zu.

Die Haupteinlage findet etwas später bei den Ruinen des historischen Dorfplatzes statt. Wir nennen es die „ Kanibalenshow“. Eine folklorische Darbietung mit traditioneller Trommelmusik, dem „Haka“- Kriegstanz der feschen Insulaner und leider nicht so feschen, untersetzten polynesischen Tänzerinnen. Alle in traditionellen Kostümen mit Lendenschurz, Federkrone und Knochenschmuck.

Der Wetterbericht prophezeit ein Wetterfenster mit drei Tagen idealen Ostwinden gefolgt von mehreren Tagen Flaute. Darauf hin beschließen wir, Nuku Hiva, die größte Insel der Nordgruppe nicht mehr anzulaufen, sondern sogleich Kurs auf die Tuamotu’s zu nehmen.

Ankunft Marquesas Inseln (südliche Gruppe)

Unsere erste Anlaufstelle in Französisch Polynesien ist Hiva Oa einer der offiziellen Einklarierungshäfen. Die Crews der Boote, mit denen wir über Funk während der Überfahrt verbunden waren, begrüßen uns herzlichst unter anderem mit frischem Baguette. Auch beim Befestigen der Landleine hilft uns Florian von der Esperanza. Da wir den Ankerplatz direkt neben der Beibootlandestelle erwischen, kommen im Laufe der nächsten Tage alle Ankerlieger bei uns vorbei und es wird so viel gequatscht, dass es uns richtig schwerfällt, die ganzen Geschichten und vor allem Namen auseinander zu halten! Ein paar Anekdoten sind aber so außergewöhnlich, dass sie nicht so schnell in Vergessenheit geraten.

Da war Verena aus München, ein Mädel in den späten Zwanzigern, die mit dem erstbesten, norwegischen Skipper mit Alkoholproblem alleine über den Pazifik gefahren ist, nachdem sie ihn nur einen Tag lang kannte. Sie konnte es kaum erwarten vom Boot zu kommen. Wir haben sie dann für zwei Nächte bei uns beherbergt, bis sie bei einem netten französischen Pärchen untergekommen ist.

Als nächstes wird ein heruntergekommenes, kanadisches Boot mit Namen Balaton in die Bucht geschleppt. Die zwei unterhaltsamen tschechischen Segler haben es in 48 Tagen von Panama überstellt, nach dem sie es nur ein paar Tage zuvor zum ersten Mal betreten hatten. Der kanadisch-ungarische Eigner des Seelenverkäufers, hatte ihnen erklärt, dass das Boot Tip-Top in Ordnung sei. Während der Fahrt ist dann ständig etwas kaputt gegangen. In Summe sind vier Stage und Wanden (Stahlseile) gebrochen, so dass gegen Ende der Fahrt nicht mehr gesegelt werden konnte. Zwanzig Meilen vor der Küste ist dann auch noch der Motor endgültig eingegangen. Zum Glück waren die beiden leidgeplagten schon in Reichweite der Küstenfunkstelle, die das Abschleppen organisierte.

Eines der fünf österreichischen Boote in der Bucht war die Muq-Tuq. Die Familie ist schon seit über zwanzig Jahren auf Booten unterwegs und hat dementsprechend viele und spannende Geschichten ihres Lebens auf dem Wasser auf Lager. Sie sind etwa extra aus Alaska heruntergesegelt nur um Freunde wieder zu sehen! Die Kinder sind fantastische Fischer und tauschen eines Morgens einen ca. 5 kg wiegenden Fisch gegen eine Packung Mannerschnitten mit uns.

Neben dem Small Talk versuchen wir die Insel in zwei ausgiebigen Spaziergängen zu erkunden und die Bestände auf unserem Boot wieder aufzustocken. Etwas umständlich können wir unsere Gasflaschen für den Herd, die Dieselvorräte und das Brauchwasser auffüllen. Auch gute Lebensmittel gibt es in den Supermärkten im Dorf. Früchte muss man allerdings nicht kaufen, denn der Überfluss auf der Insel ist gewaltig. Man kann reife Früchte aller Art einfach am Wegesrand pflücken wenn man auf der Insel unterwegs ist oder man lässt sich von diversen Bootcrews beschenken, die zu viel eingesammelt hatten

Der einzige Nachteil des Atuona-Ankerplatzes auf Hiva Oa ist, dass man nicht so gut baden kann in der engen, überfüllten und trüben Bucht. Deshalb sind wir froh, dass wir nach 5 Tagen alles was wir brauchen an Bord haben und wieder weiterfahren können.

Die nächste Station ist die Hanamoenoa-Bucht auf Tauata, der Nachbarinsel. Ein absolut perfektes Südseeparadies! Türkises, warmes Wasser mit 50 Meter Unterwasserfernsicht. Rochen, Schildkröten und Ballonfische schwimmen ums Boot. Weißer Sandstrand mit Kokospalmen und einer einzelnen Hütte. Der einzige Bewohner der Bucht heißt Steven und schenkt uns eine Kokosnuss. Hier halten wir es durchaus ein paar Tage aus. Kathi mutiert zur aquatischen Lebensform und ist nicht mehr aus dem Wasser zu bringen. Außerdem lernt sie den Köpfler in Bi-Ba-Butzemanntechnik!

Nebenbei bringen wir einige kleinere Details am Boot wieder in Ordnung und sind nach einer Woche bereit weiter zu segeln.

Der nächste Höhepunkt auf unserer Reise ist die Bay of Virgins auf Fatu Hiva. Die malerische Ankerbucht ist von spektakulären Felsformationen mit üppiger, tropischer Vegetation umgeben. Ein verschlafenes Dorf liegt an der Mündung eines Baches. Im Dorf gibt es einen kleinen Laden der nur wenige Dinge im Sortiment hat. Deshalb behelfen sich die Dorfbewohner indem sie Tauschhandel mit den Seglern betreiben. Wir können einige Süßigkeiten gegen eine Bananenstaude, eine Papaya, einige Orangen und Chilischoten eintauschen.

Wenn man dem tief eingeschnittenen Tal ins Landesinnere folgt kommt man nach ca. einer Stunde zu einem Wasserfall mit Pool. Ein Bad im kühlen Süßwasser ist eine willkommene Erfrischung.

Am Sonntag nach unserer Ankunft ist der polynesische Muttertag. Es gibt eine Prozession vom Hafen bis zur Kirche. Alle sind in weiß gekleidet, die Frauen und Mädchen haben sich mit schön bunten Blumenkränzen geschmückt. Der lokale Musikverein ist mit einigen Gitarrenspielern und einem Trommler vertreten. Mit viel Hingabe singt das ganze Dorf, während Marienstatuen zur Kirche getragen werden. Auch in der Kirche fallen die Predigten eher kurz aus und werden gelegentlich vom Gelächter der Gläubigen unterbrochen. Umso ausgiebiger ist dann wieder der inbrünstige Gesang.

Im Allgemeinen sind die Polynesier sehr entspannt. Sie mögen nicht viel Geld zur Verfügung haben aber wozu auch? Vorratshaltung ist unnötig. Jeder Zeit können wegen der fehlenden Jahreszeiten einfach Früchte geerntet oder Fische aus den umliegenden reichhaltigen Gewässern herausgezogen werden. Die Behausungen sind einfach, da Wände eigentlich nur für den Sichtschutz erforderlich und mehrere Geschoße wegen der dünnen Besiedelung unnötig. Das Leben spielt sich so wie so größtenteils im Freien ab. Nur ein dichtes Dach ist wichtig zum Schutz vor den sintflutartigen Regenfällen. Es gibt zwar ein paar Autos, aber zu Staus kommt es auf der einzigen ca. 10km langen Straße der Insel nicht. Die meisten jungen Leute gehen eine Zeit lang in die Stadt zum Arbeiten (Papeete oder zB.: Paris) viele kommen aber später drauf, dass das sorgenfreie Leben auf ihrer Insel doch besser zu ihnen passt und kommen zurück. Man darf sich aber nicht täuschen lassen, die Leute sind dank Satteliten-TV bestens über die Geschehnisse in der Welt informiert. Auch die Kommunikation mit der Außenwelt funktioniert dank der Postfilialen in jedem noch so kleinen Dorf per Wireless-Hotspot über weite Strecken sehr gut.

Kurz es handelt sich um einen Lebensentwurf der dem unseren, westlichen diametral entgegen steht. Sympathisch und inspirierend...

Überfahrt Pazifik

Als wir am 2.4.2016 unseren Anker in La Playita (Panama City) lichten sind wir froh endlich dem ganzen Trubel zu entkommen. Wir freuen uns auf ein paar entspannte Tage auf den Las Perlas. Doch es sollte anders kommen. Als wir erneut unser Rigg kontrollieren fällt uns auf dass bei beiden Unterwanten je eine Litze des Stahlseils gebrochen ist. Diese Stahlseile halten den Mast aufrecht und natürlich wollen wir so nicht über den Pazifik fahren. Also geht es wieder zurück nach Panama City, schon auf dem Weg kontaktieren wir Mike den Rigger und er verspricht am nächsten Tag vorbei zu kommen. Wir ankern wieder in La Playita und versuchen uns unauffällig zu verhalten denn wir sind natürlich schon ausklariert und die wöchentliche Gebühr für den Ankerplatz wollen wir auch nicht mehr zahlen.

Am nächsten Morgen kommt Mike tatsächlich fast pünktlich zu uns aufs Boot, er ist Mitglied der Hells Angels und hat jede Menge Geschichten zu erzählen, nebenbei Kontrolliert er auch alle Stahlseile am Boot, nimmt die beschädigten Teile mit und verspricht neue zu organisieren.

3 Tage später ist es so weit die neuen Wanten sind montiert und wir haben auf dem Grünmarkt nochmal ordentlich frisches Obst und Gemüse eingekauft, am 7.4.2016 verlassen wir Panama bei angenehmen 4-5 Knoten aus NE. Für den ersten Teil der Reise haben wir uns auf leichten Wind und häufige Flauten eingestellt. Wir kommen jedoch gute vorran und müssen nur gelegentlich Motoren, die meiste Zeit können wir bei 3-4 Knoten Wind aus SSE und ruhiger See ganz gemütlich am Wind segeln. Bei Flaute baden wir sogar einmal mitten im Pazifik. Kathis Geburtstag wird – natürlich mit Kuchen – auf 1°29´N/ 84°03´W gefeiert. Wir können sogar den Solarkocher anwerfen und kochen Zucchini-Lasagne und Kartoffel Gratin.

Kulinarisch bleiben sowieso keine Wünsche offen von Cowboyreis, Korianderschnitzel und Kürbis-Cocos-Nudelsuppe über Polsterzipfel, Palatschinken, Mais-Käsemuffins, Kuchen und frischem Brot bis zu Krautfleckerl, Spinat-Schafkäse-Tomaten-Pasta und Mexican Breakfast ist alles dabei – auch eine Dose Chilli Con Carne haben wir vertilgt.

Über Amateurfunk haben wir uns einer Gruppe von 20 anderen Booten angeschlossen die ebenfalls den Pazifik überqueren, einmal täglich geben wir unsere Position bekannt und Sonntag Abend wird ein Pubquizz veranstaltet. Beim Sportquizz von Florian und Martina von der Esperanza – eines der österreichischen Boote – können wir sogar den Sieg erringen.

Nach 8 Tagen passieren wir die Galapagos Inseln, und wir erwarten bald die Passatwindzone zu erreichen und wir warten und warten, Funksprüche wie „ I think we hit the trade winds“ häufen sich. Der Wind kommt zwar eher aus Ost, ist aber mit 6-12 Knoten recht schwach und man merkt niemand ist sich so richtig sicher ob das jetzt wirklich der Passat ist. Die Bedingungen ändern sich allerdings nicht mehr wirklich, der Wind bleibt die ganze Fahrt über schwach. Wir segeln zuerst nur mit der Genua, das ist recht komfortabel aber sehr langsam, Großsegle und Genau geht schneller, allerdings können wir so den Kurs nicht ideal anlegen und würden zu weit nach Süden kommen, Blister geht schnell und auch mit richtigem Kurs, allerdings geht das mit unserem Windpiloten nicht gut und den elektischen Autopiloten könnnen wir unter Segeln nicht verwenden da dann nämlich immer die Solarladeregler zu spinnen anfangen. Wir steuern erstmal ein bisschen mit der Hand, das wird uns aber sehr schnell (nach 2 mal 6 Stunden) zu mühsam und wir sind wieder zurück bei Möglichkeit 1 und dümpeln mit recht überschaubaren 4 Knoten dahin.

Die nächsten 30 Tage sind erfreulich entspannt und ereignisarm, wir sehen Grindwale und Delfine ganz nahe, winken einer Schildkröte zu und schießen spektakuläre Fotos des Katamarans Lumiel der ganz nahe bei uns vorbei segelt. Nur an Wolfis Geburtstag spielt das Wetter nicht wirklich mit, es ist regnerisch und recht unruhig. Beim Kuchenbacken unter Deck wird Kathi richtig übel und sie braucht ihre gesamte Nachtschicht von 6 Stunden um einen halbwegs annehmbaren Kuchen zustande zu bringen.

Die Nachtwache vertreibt sich Kathi mit diversen Serien, tagsüber werden die Bücher nur so verschlungen und bei Candy Crush sind wir auch schon ziemlich gut als wir nach 38 Tagen und 4033sm am 15.5.2016 in der Früh in der Bucht von Atuona auf Hiva Oa in den Marquesas ankommen.

Wir werden sogleich von Florian und Martina von der Esperanza und Thomas und Maria von der Modesta mit frischem Baguette begrüßt und sie helfen und beim anbringen der Landleine.

Abends werden wir auf die Esperanza eingeladen und treffen noch Hannes und Sabine von der Cyenne und Ali und Karl von der Muktuk, mit 5 Booten aus Österreich stellen wir - mit Abstand - die Mehrheit in der Bucht. Eine Einladung jagt die andere und so lernen wir auch die meisten Segler aus unserm Funknetz persönlich kennen. Wir kaufen im erstaunlich gut sortierten Supermarkt ein, lassen Wäsche waschen und tanken Diesel und Wasser. Nach 5 Tagen Dauersmalltalk sehnen wir uns wieder nach Ruhe, einsamen Buchten und vernünftigen Bademöglichkeiten.

Panama City

Nach der aufregenden Panamakanaldurchfahrt landet man direkt am Rande von Panama City. Man kann entweder an eine Boje des Balboa Yachtclubs gehen (50$ pro Nacht) oder gratis in La Playita gleich daneben ankern. Beide Möglichkeiten bieten guten Schutz vor den Landwinden, die hier herrschen aber man ist komplett dem Schwell (den Wellen) ausgeliefert, die die Kanalschifffahrt verursacht. Daneben regnet es große, schwarze Rußpartikel aus den Schloten der riesigen Ozeandampfer auf das frisch gewaschene Deck. Das Wasser ist ebenfalls eklig und an Baden ist nicht zu denken. Dennoch muss man zwangsläufig ein paar Tage in der Stadt verbringen. Es gibt die besten und günstigsten Einkaufsmöglichkeiten für eine lange Zeit. Daneben die letzten Möglichkeiten beim Mc-Donalds vorbei zu gehen und Donuts zu bekommen. Wir streifen durch die riesige Albrook-Mall und den Abasto, Mercado de Verduras. Daneben wird Diesel aufgefüllt und ausklariert. Unsere Vorbereitungen gehen ohne gröbere Verzögerungen vonstatten und wir sind froh schon nach wenigen Tagen diesen ungemütlichen Ort verlassen zu können.

Panamakanaltransit

Nach 9 entspannten Monaten holt uns die Bürokratie hier in Panama nun wieder so richtig ein. Schon beim Einklarieren in Porvenir machen wir Bekanntschaft mit Formularen, Durchschlägen und Stempelmarken aber jetzt geht es erst so richtig los.

Will man sich die 350$ für einen Agenten sparen muß man sich selbst mit der Kanalbehörde herumschlagen.

Das Personal ist zwar wirklich freundlich, spricht englisch (was hier überhaupt nicht selbstverständlich ist) und man hat das Gefühl genauso ernst genommen zu werden wie der Kapitän eines Supertankers, allerdings dauert alles einfach lange. Man muß sich erstmal per Mail für den Transit anmelden, dann einen Termin mit dem Vermesser vereinbaren – dieser nimmt die genauen Maße vom Boot damit ausgerechnet werden kannn wie groß der Supertanker sein darf der noch mit in die Schleuse passt. Dann mit 1875$ (1000$ sind die Kanalgebühr, der Rest ein Deposit dass man wenn man nichts kaputt gemacht hat hoffentlich wieder zurück bekommt) in Bar zur Bank in Colon, dann kann man sich einen Termin für die Durchfahrt ausmachen. Bei jedem dieser Schritte ruft man sicherheitshalber aber noch mehrmals im jeweiligen Büro an und versichert sich dass alles angekommen ist und die Termine passen.

Hat man dann seinen Termin muß man sich noch entsprechende Leinen und Fender ausleihen sowie weitere Crewmitglieder - insgesamt braucht man 5 – rekrutieren.

Bei uns helfen Silke und Hille aus Deutschland sowie Patrice aus Frankreich aus.

Am Tag des Transits muß man ab 13 Uhr in den Flats kurz vor der Einfahrt in die Gatunschleusen auf den Advisor von der Kanalgesellschaft warten, in der Regel kommt dieser gegen 16 Uhr und man hat noch genug Zeit seine Mannschaft mit Cafe und Kuchen zu verköstigen. Bei uns ging es aber schon gegen 14 Uhr los.

Gemeinsam mit 2 anderen Booten fahren wir Richtung Schleuse, auf halben Weg gehen die Boote dann längsseits und bilden ein Päckchen, das Boot mit dem stärksten Motor ist in der Mitte. In unserem Fall war das ein belgisches Boot mit einem recht nervösen Skipper der immer zu schnell unterwegs war. Auf der linken Seite war ein slowenisches Boot und wir ganz rechts. In der ersten Schleuse geht noch alles gut, in der zweiten Schleuse hat der Belgier das Päckchen nicht mehr richtig unter Kontrolle und quetscht den Slowenen an die Schleusenwand, dank der dicken Fender geht aber noch alles gut. Wir sind trotzdem froh als wir die 3. Schleuse hinter uns haben und uns wider von den anderen Booten trennen können. Es geht noch 1 Meile in den See hinein und dann wird für die Nacht geankert, hier geht auch unsere Advisor nach einem schnellen Abendessen wieder von Bord.

Die wichtigste Regel im Kanal: lasse deinen Advisor oder die Crew niemals hungern, so gibt es neben Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Kaffe und Kuchen, zwischen jeder Schleuse – auch Bootübergreifend - Schokolade, Chips, Melone und Softdrinks.

Nach einer etwas unruhigen Ankernacht werden wir um 6 Uhr von lautem Gehupe in unseren Pyjamas an Deck gescheucht, unser neuer Adviso ist schon da. Anker auf und weiter geht es 30 Meilen durch den Gatunsee. Auch für den Mann von der Kanalgesellschaft ist das noch zu früh, zwischen den oben erwähnten Mahlzeiten sitzt er in der Ecke und schläft. Gegen Mittag erreichen wir die letzten 3 Schleusen, diesmal ist der Slowene in der Mitte und es läuft alles Problemlos um 1430 öffnet sich das letzte Tor und wir schwimmen im Pazifik.

Unsere Crew setzen wir im Balboa Yachtclub ab und fahren weiter zum Ankerplatz La Playita wo wir viele Boote aus der Shelterbay Marina widersehen. Wir freuen uns auf ein paar gemütliche Tage in Panama City, doch es soll anders kommen. Ab Montag ist idealer Segelwind angesagt und so wartet in den nächsten 2 Tagen ein Marathon an Erledigungen auf uns.

Portobello

Auf unserem Weg von Porvenir, in den San Blas Inseln, nach Colon, dem nördlichen Eingang zum Panamakanal, machen wir einen Zwischenstopp in Portobello.

Es handelt sich, wie der Name schon sagt, um einen wunderschönen, geschützten Naturhafen. Die Spanier nutzten ihn um die geplünderten Schätze Mittelamerikas zu verschiffen und nach Europa zu transportieren. Diese Goldgalleonen übten eine magische Anziehungskraft auf Piraten aus. Regelmäßig wurde die Stadt ins Visier genommen. Einer der Angreifer war der berüchtigte Kapitän Henry Morgan, der die Stadt plünderte.

Heutzutage ist von dem ehemaligen Reichtum nicht mehr viel zu spüren. Es gibt einige Ruinen der Befestigungsanlagen und ein koloniales Verwaltungsgebäude zu besichtigen. Die restliche Stadt ist eher heruntergekommen und wenig einladend, außer für die unzähligen Geier, die über der Stadt kreisen und auf den Dächern sitzen.

Wegen des Palmsonntags finden wir eine zum Bersten gefüllte Kirche mit „aufgemaschelten“ Gläubigen vor. Auf unserem Spaziergang durch die Fort-Ruinen hören wir beängstigendes Gebrüll aus dem Djungel, wie bei King Kong. Es stellt sich heraus, dass es sich um harmlose Brüllaffen handelt.

Panamakanal

Nähert man sich der Küste Panamas mit ihren dicht mit Regenwald bewachsenen, nebelverhangenen Bergen fragt man sich wie einem der Gedanke kommen kann hier Schiffe durch den Dschungel in den Pazifik transportieren zu wollen.

Die ersten die die Idee hatten hier einen Kanal zu errichten waren die Spanier um 1530, in Ermangelung von modernen Baugeräten wurde dieser Plan jedoch aufgegeben, Stattdessen bauten sie gepflasterte Wege auf denen Mulis das gestohlenen Gold aus Peru zum Atlantik brachten um es von dort aus zu verschiffen.

Mehr als 300 Jahre später gründete der Franzose Graf Ferdinand Lesseps 1879 die Compagnie Universell du Canal Interoceanique de Panama. Von Kolumbien wurde das Recht erkauft einen Kanal durch den Isthmus zu bauen und diesen für 99 Jahre zu benutzen bevor er zurück in den Besitz von Kolumbien gehen sollte. Es sollte ein schleusenloser Kanal in der Länge von 73km gebaut werden, dieses Vorhaben wurde jedoch zum finanziellen Fiasko und zu einer menschlichen Tragödie in der mehr als 22.000 Arbeiter vor allem an Gelbfieber und Malaria starben. Mehrmals wurden die Pläne geändert, weitere Ingenieure wie z.B . G. Eifel hinzugezogen, das Budget mit Hilfe einer Lotterie aufgestockt und versucht das Projekt durch Bestechungen am Leben zu erhalten. Schlussendlich wurden die Arbeiten 1889 eingestellt.

1902 wurde das Gesamtkonzept für 40 Millionen Dollar an die USA verkauft, Kolumbien weigerte sich jedoch den USA das Gebiet zu überlassen, dies lößte den Panamakonflikt aus. Die USA entsandten ein Kriegsschiff, Besetzen das Gebiet, töteten die Milzikommandanten und riefen die unabhängige Republik Panama aus. Im selben Atemzug sicherten sie sich das Recht auf die Nutzung eines 16km breiten und 80km langen Streifens des Landes auf unbegrenzte Zeit.

Der Bau begann 1903 und verschlang 400 Millionen Dollar und weitere 5000 Menschenleben, 2 Chefingenieure kündigten, in einem Großeinsatz wurde sämtliche Moskitos im Gebiet getötet und somit Malaria und Gelbfieberinfektionen verhindert.

Im August 1914 konnte das erste Schiff den Kanal in voller Länge passierten, die Eröffnungsfeierlichkeiten wurde jedoch wegen des 2. Weltkriegs erst 1920 nachgeholt.

Die Tatsache dass die USA die Hoheit über den Kanal und die Panamakanalzone hatten sorgte in den nächsten 70 Jahren immer wieder für Spannungen zwischen den beiden Ländern. 1970 wurde schließlich ein Abkommen unterzeichnet welches vorsah dass der Kanal und die angrenzende Panamakanalzone im Jahre 2000 an Panama übergeben werde. Seither wird der Kanal von der Autoridad del Canal de Panama verwaltet.

Auf der Atlantikseite beginnt der Kanal bei der Stadt Colon, über 3 Schleusen gelangt man in den 26 Meter höher liegenden Gatunsee – dieser entstand als der Rio Chagres aufgestaut wurde. In einer 29km langen Fahrrinne durchquert man den See und gelangt schließlich zur Pedro – Miguel – Schleuse die den Abstieg zum Pazifik einleitet. Durch den Mirafloressee und die beiden Mirafloresschleusen gelangt man nahe der Stadt Panama City in den Pazifik. Große Frachtschiffe werden mit Lokomotiven – genannt Mulis- durch die Schleusen gezogen, kleine Schiffe von Hand. Die Maximalgröße für Schiffe die den Kanal passieren wollen beträgt 294m Länge, 32m Breite und 57m Höhe, moderne Frachtschiffe werden so konstruiert dass sie diese Dimensionen maximal ausnützen.

Der Kanal ist ein Anhäufung an Superlativen (Schleusentore, Wassermenge, Transportkapazität ...), diese haben ihm, zumindest im Brettspiel Civilization, den Ruf eines neuen Weltwunders eingebracht.

Unser Termin ist am Dienstag 29.3.2016

hier noch der Link zur Webcam...

Der Stamm der Kuna

Laut nautischem Reiseführer ist der Stamm einer der am ursprünglichsten lebenden Völker Amerikas. Während der Anreise über die Karibik fragen wir uns voller Vorfreude, was uns da erwarten wird. Wie sieht das Leben dieser Menschen aus? Wie lassen sich die traditionelle Lebensweise und die Einflüsse der modernen Welt unter einen Hut bringen?

Die ersten von uns besuchten, bewohnten Inseln in Nalunega und Wichubuala sind ziemlich ursprüngliche Dörfer. Die meisten Häuser sind mit Palmblättern gedeckt. Die Wände bestehen aus einem Flechtwerk aus Schlingpflanzen und Zuckerrohrstangen. Festgestampfte Erde bedeckt den Boden. Im Inneren bestehen die Häuser aus einem einzigen Raum. Die Kleidungsstücke sind mit Kleiderbügeln an den Dielenbalken aufgehängt, denn in einem Schrank würden sie bei der hohen Feuchtigkeit schimmeln. Zwischen den Klamotten sind die Hängematten angebracht, die nicht nur in der Nacht zum schlafen verwendet werden, sondern auch am Tag zum gemütlichen lümmeln.

Durch das Dorf geht man auf engen Sandwegen. Man kommt an kleinen Häusern und Gärten mit Bananenstauden vorbei. Über all spielen Kinder. Alle Türen stehen weit offen und man kann bis in die hintersten Winkel der Häuser hinein schauen. Privatsphäre ist ein Fremdwort. Manchmal begegnet man einem Spaziergänger mit einem schön geschnitzten Stab. Es handelt sich um eine Art Polizist. Bei Verstößen gegen die Regeln des Zusammenlebens werden Strafen verhängt, die in einer Arbeit für das Gemeinwesen bestehen.

In der Mitte des Dorfes befindet sich eine überdimensionierte Hütte, der so genannte „Congresso“, einem Versammlungsraum, der ebenfalls aus einem einzelnen Raum besteht, in dessen Mitte drei Hängematten hängen. Rings herum sind harte Holzbänke aufgestellt. All abendlich versammeln sich hier abwechselnd die männlichen und weiblichen Dorfbewohner. In den drei Hängematten nehmen die „Sahilas“, eine Art Chef/Priester/Ältester Platz. Auf den Bänken lassen sich die Dorfbewohner nieder. Gebetsmühlenartig werden nun die mündlichen Überlieferungen rezitiert bzw. vorgesungen. Diese Gesänge beinhalten sämtliche Informationen über die Traditionen. Vom Glauben, der von einem innigen Verhältnis zur Natur geprägt ist über die Geschichte des Volkes bis zu handwerklichen Tätigkeiten und Techniken reicht die Palette. Leider haben diese Geschichten „Längen“ im Programm und die Versammelten inklusive der Sahilas in den Hängematten schlafen gelegentlich ein. Deshalb werden einige Leute beauftragt in unregelmäßigen Abständen kreischende Laute auszustoßen, um alle wieder aufzuwecken.

Traditionell schaut der Kuna-Alltag so aus, dass am frühen Morgen die Ulus die Einbäume ans Festland gepaddelt oder gesegelt werden. Dort werden die Felder bestellt, das Holz geschlagen oder gejagt. Das Gold das im Fluss vorkommt wird nicht angerührt, denn laut Aussage der Kunas kam jedes Mal wenn sie versucht haben, das Gold abzubauen, jemand um es Ihnen wegzunehmen. Aus dem Tropenholz werden zum Beispiel in drei Monaten Arbeit die Kanus herausgeschlagen und in Form gebracht. Am Mittag geht es zurück ins Dorf. Gelegentlich wird am Nachmittag etwas gefischt oder auf den vorgelagerten Inseln Kokosnüsse geerntet. Der Tag endet früh nach der Versammlung im Congresso.

Das Festland wie auch die Inseln gehören der Gemeinschaft und werden den Bewohnern zur Nutzung überlassen. Bei Jagderfolg wird das erlegte Tier von der Dorfgemeinschaft gemeinsam zubereitet und verspeist.

Die Mädchen suchen sich schon sehr früh (ca. mit 13 Jahren) einen Mann aus, der nach der Hochzeit zur Frau und den Schwiegereltern zieht. Wenn eine Familie nur Söhne zur Welt bringt wird der Jüngste wie ein Mädchen aufgezogen. Diese Transvestiten kleiden und geben sich weiblich und umgeben sich scheinbar oft mit Kindern um ihre weibliche Rolle zu betonen. Homosexualität ist komplett akzeptiert und wird ohne Vorbehalte gelebt.

Die Apotheke der Kuna sind die Hügel des Festlandes. Es werden Kräuter, Rinden und Wurzeln zu Medikamenten verarbeitet. Bei der Anamnese stellt sich meist heraus, dass ein böser Geist im Spiel ist, der ausgetrieben werden muss. Die hölzerne Schutzfigur der Familie muss in der Hütte an einem günstigeren Platz aufgestellt, oder sie muss wenigstens durch Zuflüstern besänftigt werden. Es gibt Heiler, die Knochenbrüche behandeln können, Psychologen und andere Spezialisten.

Kann dieses traditionelle Leben der Kuna zwar noch erahnt werden, haben sich doch inzwischen einige Änderungen in den Alltag eingeschlichen.

Der Tourismus ermöglicht es einigen Leuten ein Geldeinkommen zu erwirtschaften. Dadurch werden kolumbianische Händler auf kleinen Booten angelockt, die billige Dosennahrung, Plastikspielzeug und andere „moderne“ Errungenschaften in die abgelegenen Dörfer bringen. Die Plastikverpackungen landen dann einfach im Meer und verwüsten das windabwärts gelegene Ufer. Leider kommt der Plastikmüll in der Naturreligion (noch) nicht vor.

Gesundheitszentren sind in einigen Dörfern errichtet worden um eine moderne medizinische Versorgung zu ermöglichen. Daneben gibt es über all Schulen mit Lehrern von außerhalb. Spanisch ist im Begriff die traditionelle Kuna- Sprache zu verdrängen.

Seit wohlmeinende panamaische Politiker vor fünf Jahren jeder Familie eine Solarzelle geschenkt haben, gibt es in jedem Dorf eine rudimentäre Straßenbeleuchtung und vor allem jede Menge Handys und Satellitenfernseher. Die Auswirkungen die diese „Errungenschaften“ haben werden, sind noch nicht abzusehen, aber es ist zu befürchten, dass auch die Kuna in die Falle der Werbemaschinerie geraten und in den Konsumwahn getrieben werden.

Kuna Yala

Am 23. Februar kommen wir in Porvenir, der nordöstlichsten Insel des autonomen Gebietes der indigenen Kuna an. Außer Palmen und Sandstrände gibt es auf dieser Insel eine nicht verwendete Landebahn und ein Verwaltungsgebäude mit vier Räumen. Im ersten dieser Räume ist die Polizei Panamas untergebracht mit Guerilleros in tarnfarbenen Anzügen wie in Hollywood-Filmen, im nächsten Zimmer ist ein Immigrationsbeamter, daneben ein Raum für die Marinebehörde sowie ein Raum mit jungen „Beamtinen“ des Congresso, der Versammlung der Kuna. In jedem dieser Räume muss eine Vielzahl von Formularen ausgefüllt und Dollar-scheine hingeblättert werden. Um vierhundertsechzig Dollar erleichtert und mit den Durchschlägen der Formulare ausgestattet, verlassen wir die Behördeninsel und können nun den Archipel erkunden gehen.

Kurz nach dem Ankermanöver vor Nalunega, der nebenan liegenden Dorf-Insel kommt ein Einheimischer mit seinem Einbaum zu uns herangerudert und begrüßt uns gemeinsam mit seinem kleinen Sohn sehr freundlich. Nestor lädt uns ein unser Beiboot neben seiner Hütte festzumachen und verspricht uns alles was wir brauchen im Dorf zu besorgen. Tatsächlich führt er uns kurze Zeit später quer durch sein geniales Dorf. Zu kaufen gibt es leider nicht alles, was wir bräuchten, aber wir sind vom Dorf dennoch sehr angetan. Die meisten Hütten sind traditionelle Kuna-Häuser. Sie bestehen aus einem Skelett aus Hartholz aus dem Regenwald am Festland, Dächern aus dicht aneinander gebundenen Palmblättern und Wänden aus stehenden Zuckerrohrstäben, die mit Schnüren aus Schlingpflanzen aneinandergebunden werden. Nur einzelnen Gebäuden wurde ein Blechdach verpasst. Zum Beispiel dem Supermarkt in dem wir auf das frische Brot warten müssen. Die Hitze in dieser Blechkiste ist kaum auszuhalten, ganz im Gegensatz zu den angenehm kühlen Räumen der traditionellen Häuser. Wegen der salzigen Meeresluft rosten diese Dächer auch in wenigen Jahren und erreichen die Lebensdauer der traditionellen Dächer nicht. Komisch dass auch hier „moderne“ Errungenschaften komplett unreflektiert übernommen werden.

Nach der Erkundung der Insel und den rudimentären Einkäufen werden wir von Nestor dazu eingeladen bei ihm zu Abend zu essen. Gemeinsam mit der australischen Crew der Lady Amity, die wir zufällig schon in Gibraltar kennen gelernt hatten, verbringen wir einen netten und interessanten Abend bei Nestor. Es gibt gegrillten Fisch mit Kokosreis und frittierter Brotfrucht. Lecker!

Am darauf folgenden Tag starten wir zu unserer Rundfahrt durch Kuna Yala. Der erste Stopp schon nach wenigen Meilen sind die „Lemon Cays“, einer nur spärlich besiedelten Inselgruppe mit traumhaften Stränden und Kokospalmen. An diesem Ankerplatz backen wir wieder einmal einen Kuchen und laden unsere Ankernachbarn von der Bellatrix und Momo, beides deutsche Boote, zu Kaffee und Kuchen ein. Wir bekommen viele wichtige Tipps zu diesem Segelrevier. Am entscheidendsten ist vielleicht die Frequenz des „Panama Connection Net“. Allmorgendlich werden Infos aller Art ausgetauscht und man lernt jede Menge anderer Segler kennen. Auch wir tauchen kurz darauf so richtig in die bunte „Community“ ein.

An unserer nächsten Station, dem „Swimming Pool“ neben der „BBQ-Island“ werden uns die schönsten Schnorchelgebiete gezeigt und wir verbringen die Nachmittage und Abende auf der Trauminsel bzw. verschiedenen Booten bei Drinks und Segelgeschichten. Die Vielfalt der Unterwasserwelt ist atemberaubend und die Wasserfarbe um unser Boot richtig kitschig türkis. Fisch, Gemüse und Hummer werden uns von den freundlichen Kuna direkt ans Boot geliefert.

Einem Zwischenstopp in Nargana, einem Dorf das die Traditionen der Kunas fast vollständig aufgegeben hat, verdanken wir unsere hiesige Sim-Karte und dadurch rudimentärem Internet. Die Siedlung hat nichts mehr vom Charme der traditionellen Dörfer. Es ist eine Ansammlung zerbröselnder Betonbunker, die in den Lärm des stinkenden Generators eingehüllt und von einem Meer aus Plastikmüll umgeben ist. Wir verlassen am nächsten Morgen den Ankerplatz fluchtartig.

Erholung finden wir am wenige Meilen entfernten Ankerplatz in „Cambombia“. Gemeinsam mit der englisch/kanadischen Crew der „Spirit of Argo“ und der wieder getroffenen Crew der Bellatrix erkunden wir weitere, traumhafte Schnorchelgebiete.

Wir genießen das hiesige Kokosbrot und bestaunen einen Schweinestall überm Wasser.

Hier nehmen wir auch die anstehende Reparatur des Großsegels in Angriff, was uns zwei Tage kostet.

Gegen Ende unserer dreieinhalb wöchigen Reise durch Kuna Yala besuchen wir die Carti-Inseln. Es handelt sich um dicht bebaut und bewohnte, traditionelle Dorfinseln der Kuna. Auf einer der Inseln gibt es ein interessantes Museum, das uns in die Traditionen und Geschichte der Kunas einführt (Siehe Kuna-Bericht). Nach dem Vortrag des Museumsbetreibers bekundet Kathi Interesse an den bunten, Blusen mit Molas (traditionellen Stickereien). Dies löst einen Menschenandrang im Museum aus. Die Frauen des Dorfes laufen zusammen um Kathi ihre Kunstwerke anzubieten. Leider stellt sich heraus, dass Kathis Kopf zu groß ist und nicht eine der Blusen passt. Erst jetzt fällt uns auf wie zierlich die Menschen hier sind. Die Frauen sind durchwegs einen Kopf kleiner als Kathi.

Die letzten unvergesslichen Eindrücke der Gegend holen wir uns in Akuadup, einer sehr ursprünglichen Insel mit schönen Häusern, kleinen Gärten mit Bananenstauden und wie in allen Dörfern jeder Menge freundlicher Kinder die durch die Sandwege streifen.

Zum Abschied gibt es noch ein Mal etwas Bürokratie in Porvenir. Am (viel zu frühen) Morgen des 19. März verlassen wir Kuna Yala und segeln die 56 Seemeilen in westlicher Richtung entlang der Küste nach Portobello.

Neuer Reisebericht Karibik online

der neue Reisebericht Karibik ist unter diesem Link zu finden, wie immer gibt es entsprechende Links zu den jeweiligen Blogs (gelb markiert)!

Viel Spass beim lesen

Durchquerung der karibischen See

Über zwei Monate verbrachten wir in den äußeren Antillen. Während dieser Zeit hatten wir nur eine bescheidenen Strecke von ca. 350 sm zurückgelegt. Nun war es wieder einmal Zeit eine richtige große Etappe in Angriff zu nehmen.

Der Plan war direkt von den britischen Jungfern-Inseln nach Panama zu segeln.

Am West-End auf Tortola wurden noch einmal die Wasservorräte aufgefüllt, frische Sachen eingekauft und beim Zoll ausklariert. Anschließend machten wir noch einen Zwischenstopp in unserer, liebgewonnenen Benures-Bay auf Norman-Island, wo wir nochmal den Kraken besuchen gingen und die Schildkröten beobachteten. Außerdem mussten wir das Dinghy putzen und einpacken und das Rigg nochmal genau inspizieren.

Zwei Tage später liefen wir endgültig aus und nahmen Kurs nach Panama. Die Bedingungen waren ideal, schon nach 4 Stunden war das Land außer Sicht und die letzten Boote verschwunden.

Die hohe Dünung im offenen Meer waren wir nach den Monaten in geschützten Gewässern nicht mehr gewohnt und auch der geänderte Tag/ Nacht - Rythmus brachte uns wieder etwas aus dem Konzept. Nach 2-3 Tagen fühlte sich der Bordalltag dann wieder ganz selbstverständlich an.

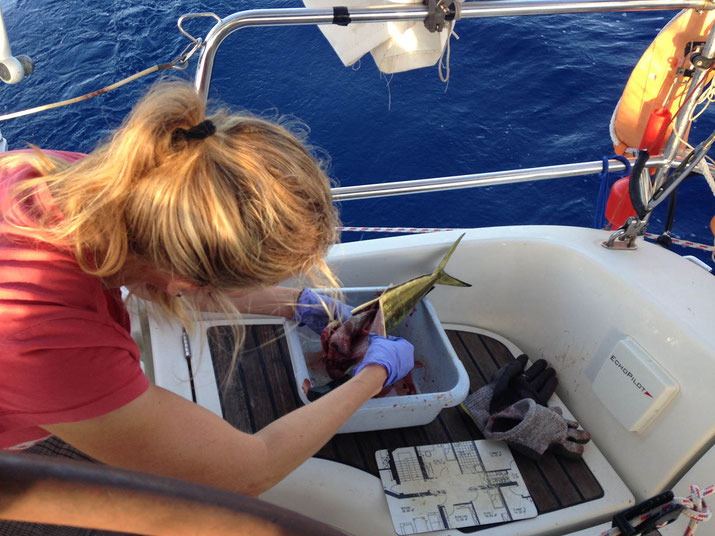

Wolfi war bereit unsere Schleppangel wieder einmal auszubringen. Kathis Begeisterung hielt sich in Grenzen, aber sie erklärte sich einverstanden, da sie unsere Erfolgsaussichten ziemlich unterschätzte.

Keine zwei Stunden später knatterte unsere Angelrolle. Wie aufgescheute Henderln rannten wir herum und suchten Handschuhe, Gaff (Haken zum an Bord hieven von großen Fischen), Winschkurbel und Küchenmesser zusammen. Außerdem holten wir die Segel ein, damit der Zug auf die Leine nicht zu groß wurde.

Durch die zahlreichen Fehlschläge vorsichtig geworden, holte Wolfi die Angelleine sehr vorsichtig ein, um einen konstanten nicht zu großen Zug auf der Schnur zu haben. Ein wunderschöner, ca. 40cm großer grün-gelb schimmernder Fisch hatte angebissen.

Alles ging gut bis der Fisch am Heck aus dem Wasser kam. Umständlich versuchte Wolfi den Fisch mit dem Gaff-Haken zu erwischen, was ihm aber nicht auf Anhieb gelang. Irgendwann zappelte der Fisch mit letzter Kraft und riss sich vom Haken los.

Frustriert bzw. erleichtert schauten die Möchtegern-Fischer ihrem davonschwimmenden Abendessen nach.

Die Leine wurde wieder ausgebracht und der Vorsatz gefasst, dass es beim nächsten Mal kein Zögern mehr geben sollte.

Wiederum kaum eine Stunde später knatterte die Rolle. Wir hatten wieder einen ca. 40cm großen Fisch dran. Diesmal musste Kathi die Rolle bedienen und Wolfi begab sich mit Selbstsicherung auf die Badeplattform. Sobald der Fisch aus dem Wasser war, wurde er mit Handschuh an den Rumpf gedrückt um das Freizappeln zu verhindern. Trick 17 wurde angewandt, indem Kathi ihm Rum einträufelte. Das beruhigte den Fisch erst einmal, sodass er ohne allzu große Gegenwehr an Bord geholt werden konnte. Dort bekam er die Winschkurbel zu spüren und kurz danach den Gnadenstoß ins Herz (zwischen den Brustflossen). Dies kostete Wolfi sehr große Überwindung und ließ ihn minutenlang zittern.

Als Belohnung für die mentalen Strapazen gab es ein tolles Abendessen.

Wie immer bei den größeren Überfahrten wurde jeden Morgen um ca. 5 Uhr lokaler Zeit der Positionsreport per Kurzwellenfunk durchgegeben, sowie der neueste Wetterbericht als Grib-File und in Textform von der amerikanischen Küstenwache heruntergeladen.

Während der ganzen Fahrt schon zerbrachen wir uns den Kopf, was wir mit dem Starkwind-Fleck vor Kolumbien machen sollten, der sich hartnäckig etabliert hatte. Wir entschieden uns einen Bogen Richtung Nordwesten zu segeln und hofften dem schweren Wetter dadurch zu entkommen. Leider verlagerte sich der Fleck genau als wir in der Gegend ankamen genau in diese Richtung. Einen Tag lang hatten wir 30-35 Knoten Wind und dazu 3-4m hohe Wellen. Waschrumpel! Mit stark gekürzten Segeln ergaben wir uns unserem Schicksal und kamen gut durchgeschüttelt in Porvenir in Panama an.

Genau genommen in der autonomen Region von Kuna Yala, wo wir kurz danach von einem Einheimischen namens Nestor mit seinen zwei Kindern im Einbaum begrüßt wurden.

Gastbeitrag: Helmut und Magda zu Gast in den BVIs

Es kommt wahrscheinlich nicht oft vor, dass man bei der Einreise als Aufenthaltsadresse "Plastik Plankton" angibt. Die Beamtin auf den British Virgin Islands ist mehr genervt als überrascht, und fragt nur, wo das Boot denn liegt. Lässt uns dann aber, obwohl wir den Namen der Bucht nicht wissen, trotzdem einreisen.

Kathi und Wolfi erwarten uns schon und wir gehen zur Trellis Bay, quasi dem Bootsparkplatz des Flughafens. Den Bräunevergleich mit den beiden verlieren Magda und ich natürlich deutlich.